Tous ces articles ont été puisés dans les archives de la « GAZETTE DE CHARLEROI » et le « JOURNAL DE CHARLEROI ».

3 janvier 1941

RENTRÉE D’UN PRISONNIER DE GUERRE

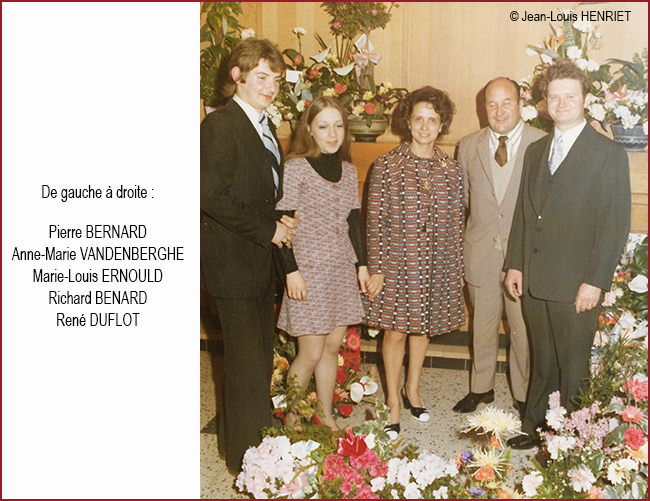

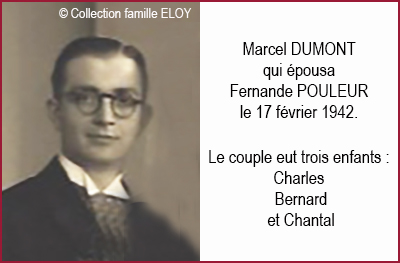

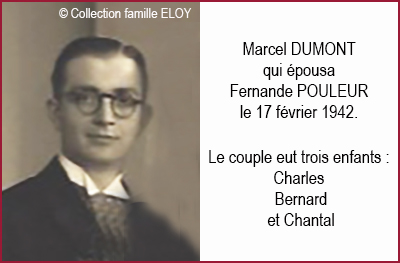

Un prisonnier de guerre vient de rentrer. Il s‘agit du soldat Marcel DUMONT ayant appartenu au 1er Régiment des Chasseurs à Pied de Mons.

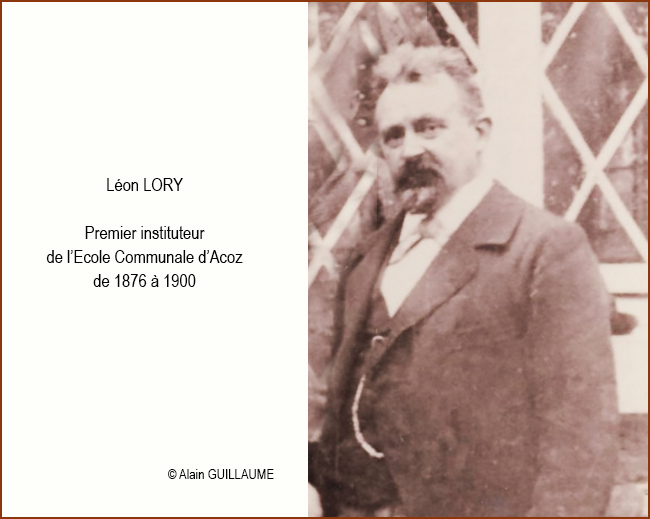

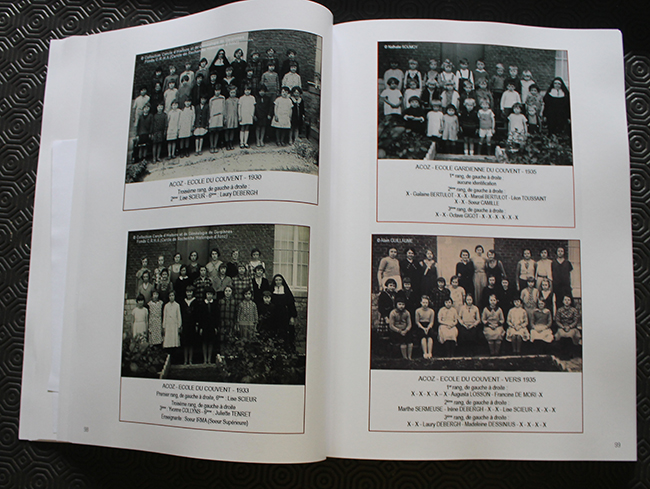

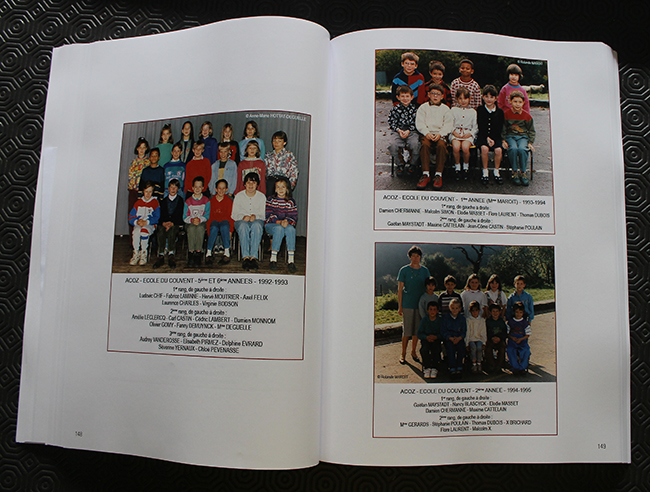

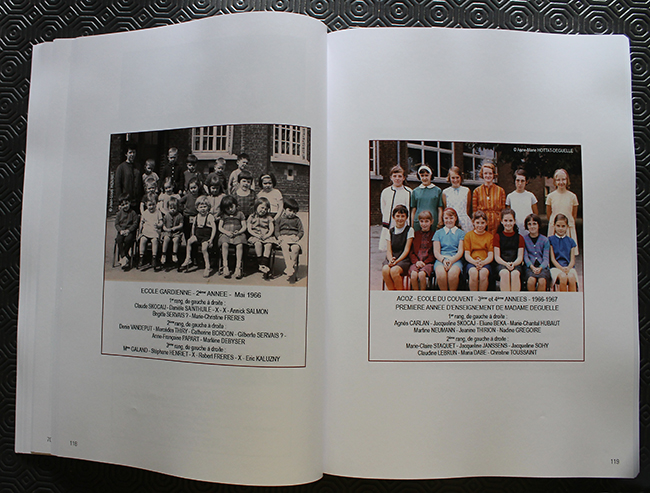

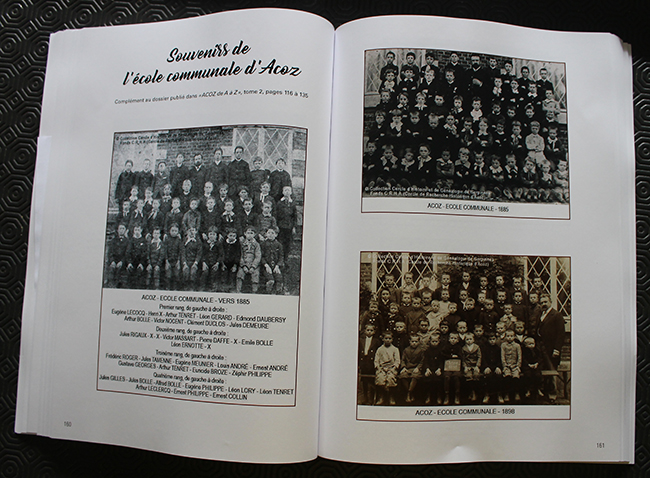

LES ÉCOLES

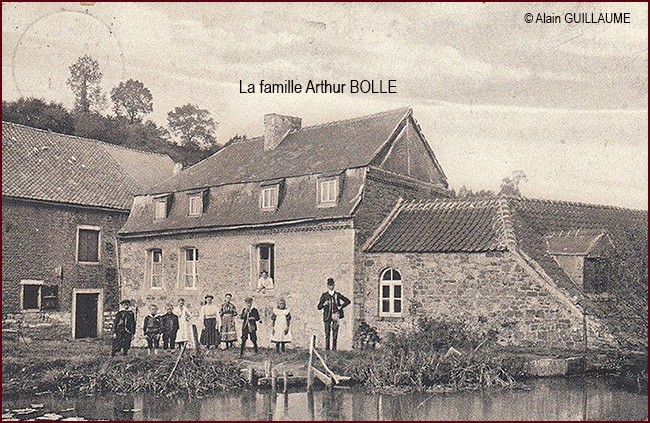

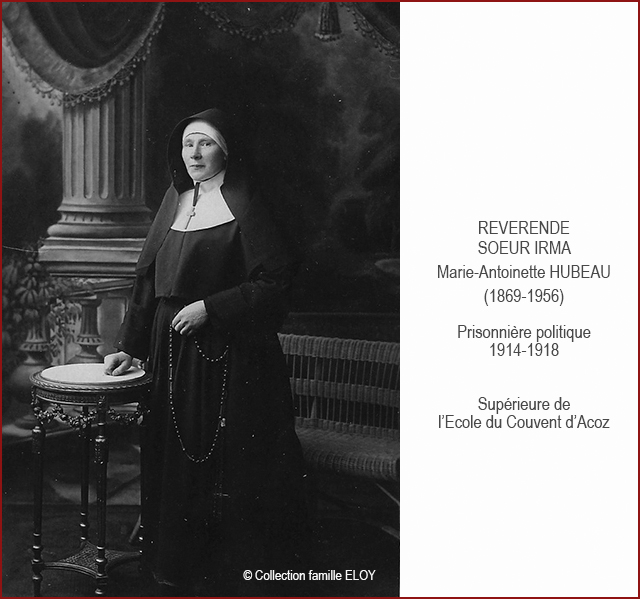

Ci-dessous la situation actuelle des établissements d’instruction dans la localité. A Acoz-Centre : une école primaire pour garçons ; instituteur M. Gaston BUSINE ; actuellement M. SCIEUR ; le premier nommé étant prisonnier de guerre. Deux écoles libres adoptées ; institutrices Mlle Andrée BUSINE et Révérende Sœur Julienne. Une école gardienne adoptée ; institutrice Révérende Sœur Camille. Ces écoles adoptées sont dirigées par la Révérende Sœur Supérieure Irma, de l’Ordre de Champion, laquelle professe dans notre commune depuis plus de trente ans. A Acoz-Lausprelle ; une école primaire mixte ; instituteur M. Georges BOLLE. Une école gardienne communale ; institutrice Révérende Sœur Germaine, de l’Ordre des Franciscaines.

———–

13 janvier 1941

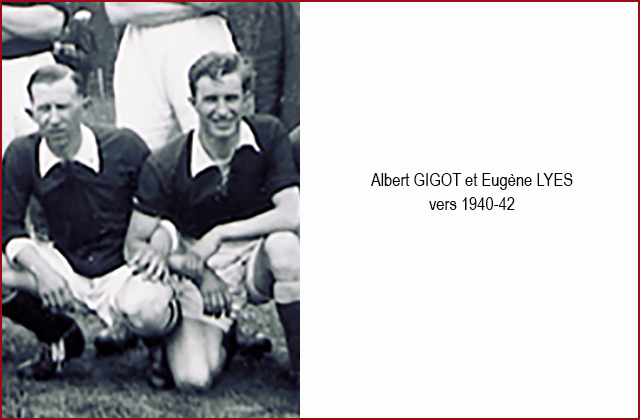

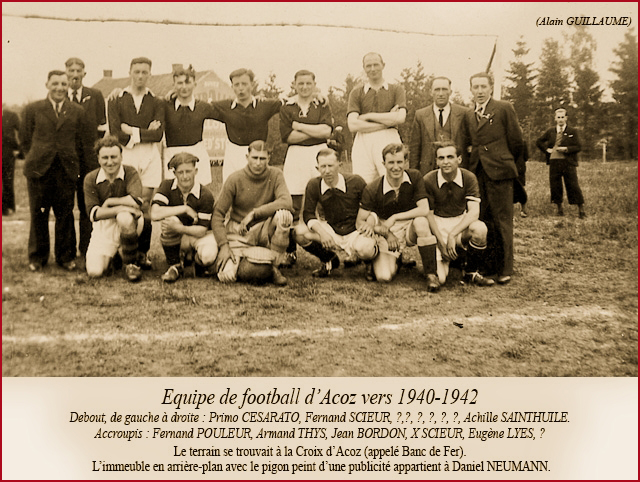

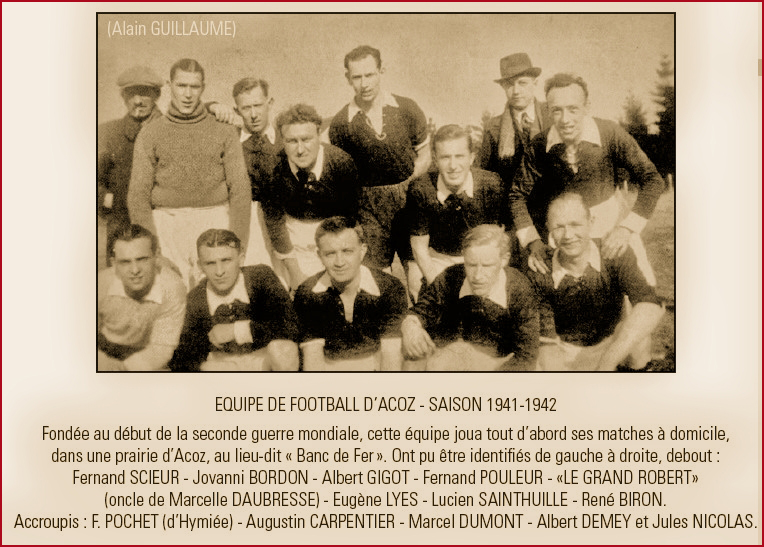

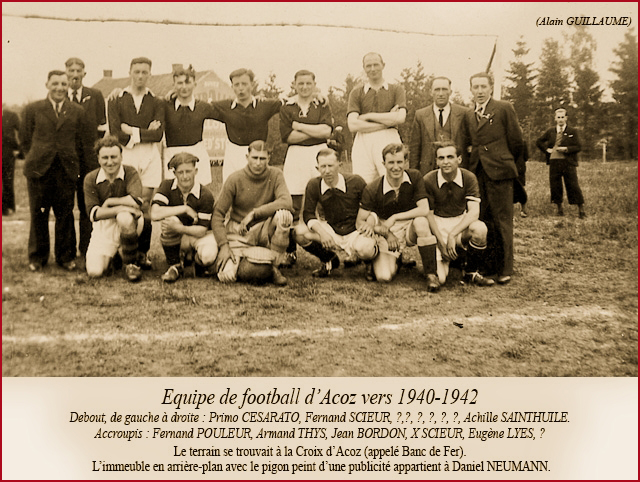

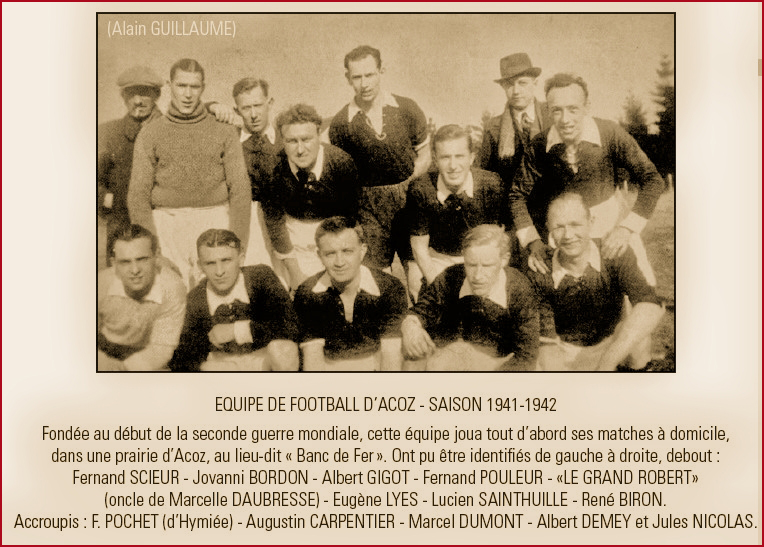

NAISSANCE D’UN CLUB DE FOOTBALL

Nous sommes heureux d’annoncer qu’à la date du 1er janvier 1941 est né, à Acoz, un club de football dénommé « Association Sportive de la Jeunesse », présidé par M. Fernand SCIEUR. L’équipe participera au Tournoi Régional qui se disputera entre huit équipes : Ham-sur-heure, Nalinnes, Walcourt, Thy-le-Château, Mont-sur-Marchienne et les deux équipes de Beignée et d’Acoz. Son terrain se trouve le long de la route de Gerpinnes à la « Barrière du Tienne ». Il sera inauguré officiellement le 19 janvier. Nous félicitons les promoteurs de ce renouveau sportif dans notre localité et leur souhaitons bon succès. Nous formons également des vœux pour que la population leur apporte l’appui auquel ils ont droit.

———–

14 janvier 1941

ETAT-CIVIL MOIS DE DECEMBRE 1940

Naissance : néant – Mariage : le 25 décembre 1940, Marcel MORIAMÉ et Nicole ABSIL – Décès : néant.

———–

19 janvier 1941

LE COMITÉ COMMUNAL DE SECOURS D’HIVER

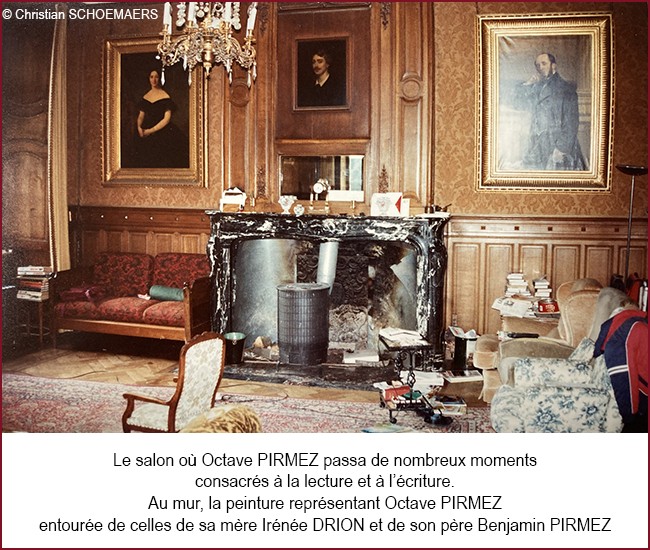

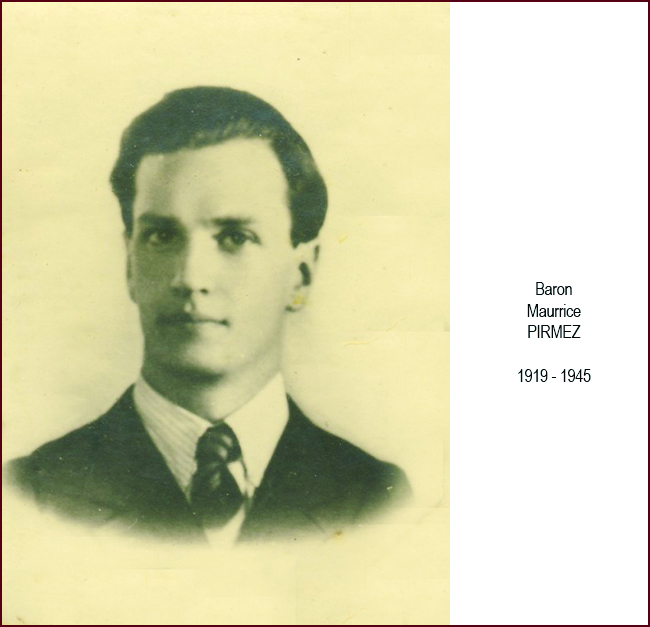

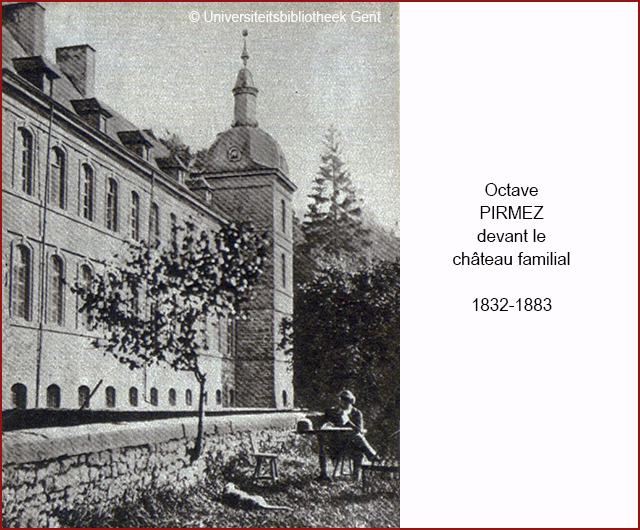

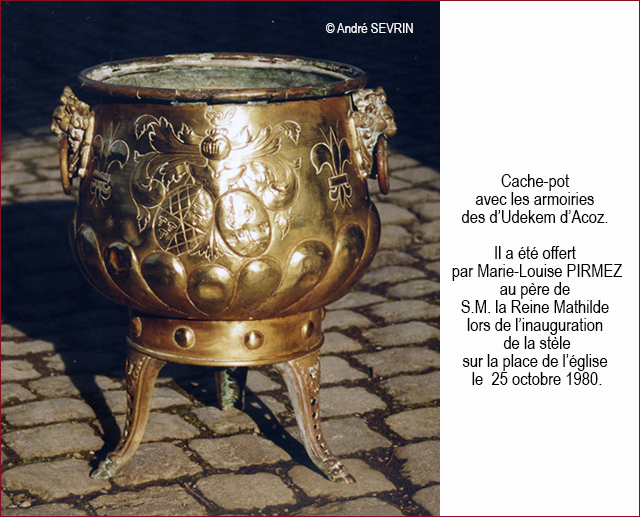

Président : Baron Herman PIRMEZ – Vice-Président : Octave POULEUR – Membre : René HERMANT

———–

22 janvier 1941

UN SECOND PRISONNIER DE GUERRE EST RENTRÉ

Samedi après-midi, un second prisonnier de guerre est rentré d’Allemagne. Le premier était un simple soldat ; celui-ci est un officier de réserve : M. Philippe de RADIGUÈS de CHENNEVIÈRE, gendre de M. le Baron Herman PIRMEZ. Il est en bonne santé.

Philippe de RADIGUÈS de CHENNEVIÈRE avait épousé Rolende PIRMEZ. Le couple eut trois enfants : Michelle, épouse Alexandre DE HAES (résidant à Acoz) ; Hervé et Serge.

SECOURS D’HIVER

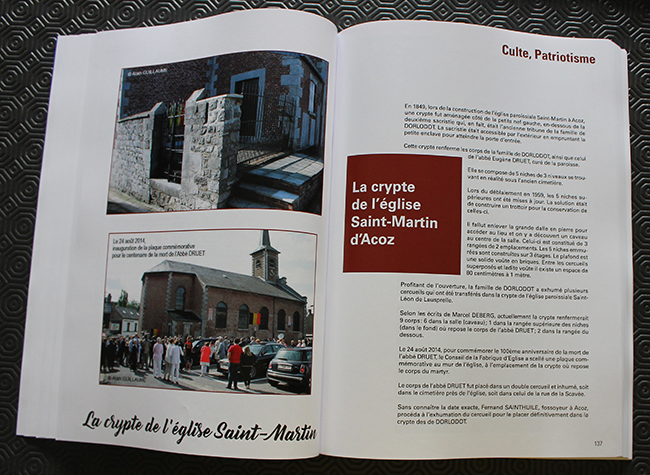

Il y a des malheureux qui souffrent cruellement de l’hiver, qui n’ont rien pour se vêtir, ni se chauffer ! Avons-nous pensé qu’il est du devoir de les secourir, dans la mesure de nos possibilités ? Versons donc notre obole au « Secours d’Hiver ». Et avons-nous déjà pensé que nous ferions œuvre humanitaire en formant un comité local du « Secours d’Hiver », comme il en naît un peu partout ? Il ne manque pas de dévoués chez nous. Allons, un bon mouvement !

DES FAGOTS

Présentement, la Commune fait procéder, dans un petit bois communal, à la confection de fagots qui seront vendus à la population. Voilà une louable initiative.

———–

31 janvier 1941

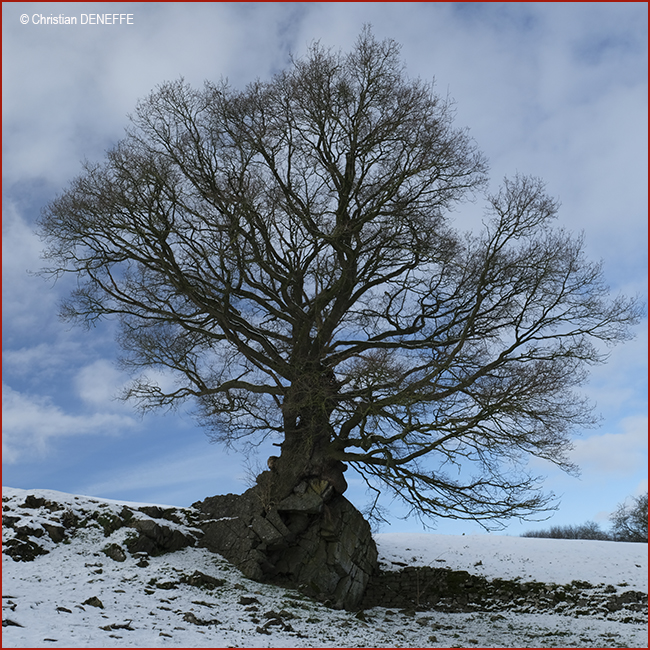

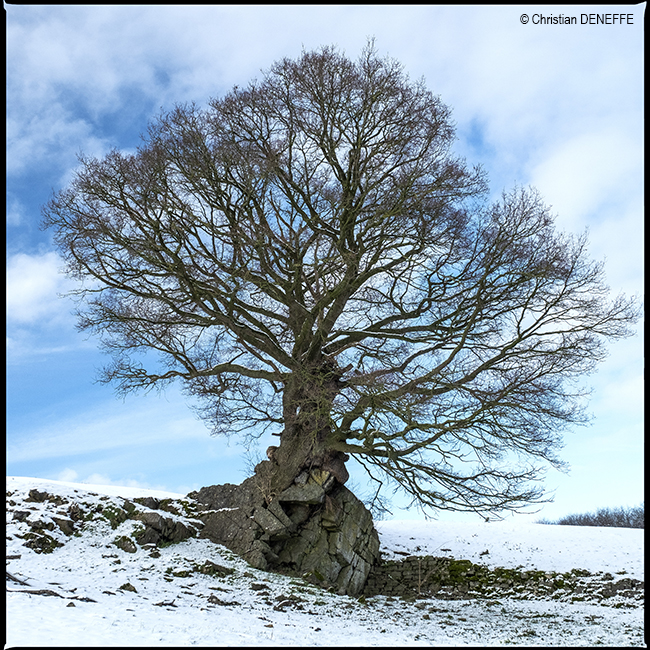

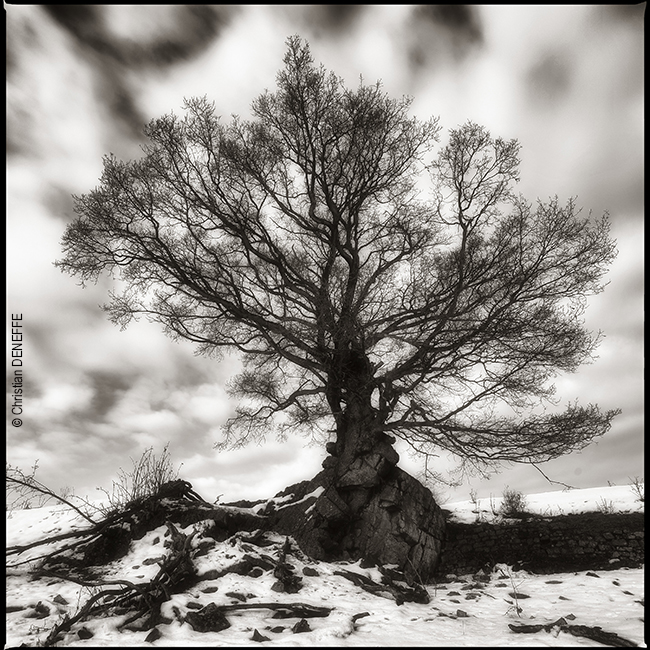

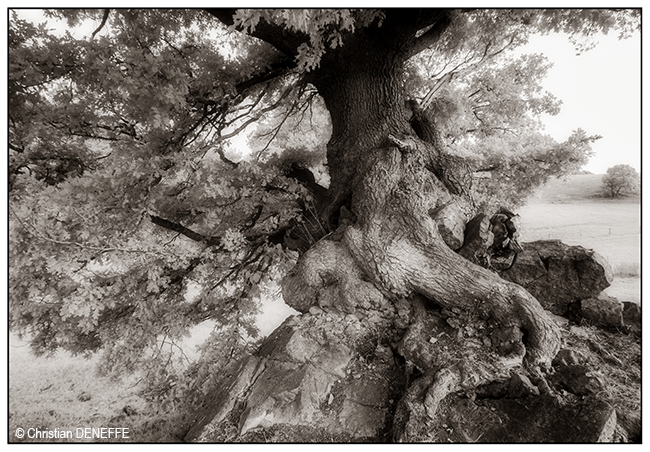

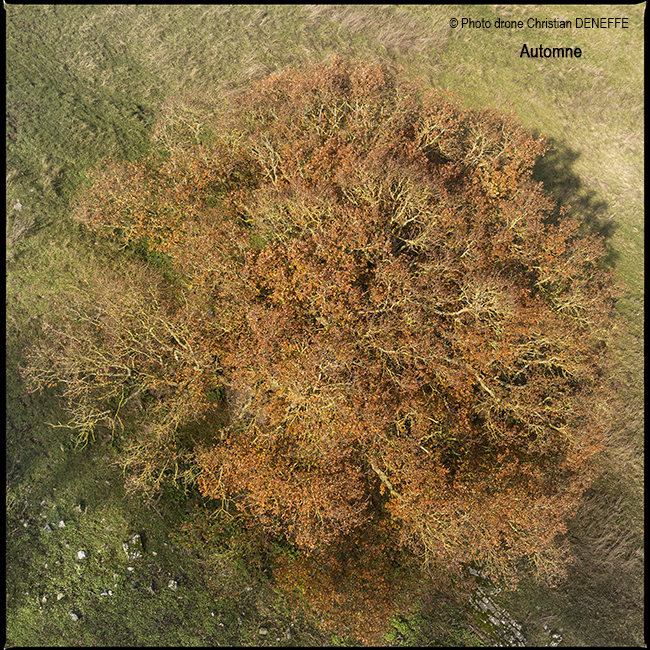

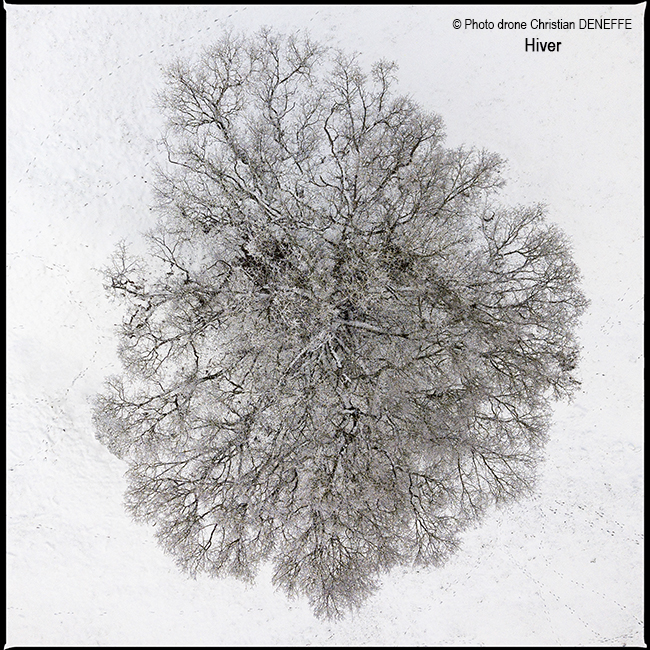

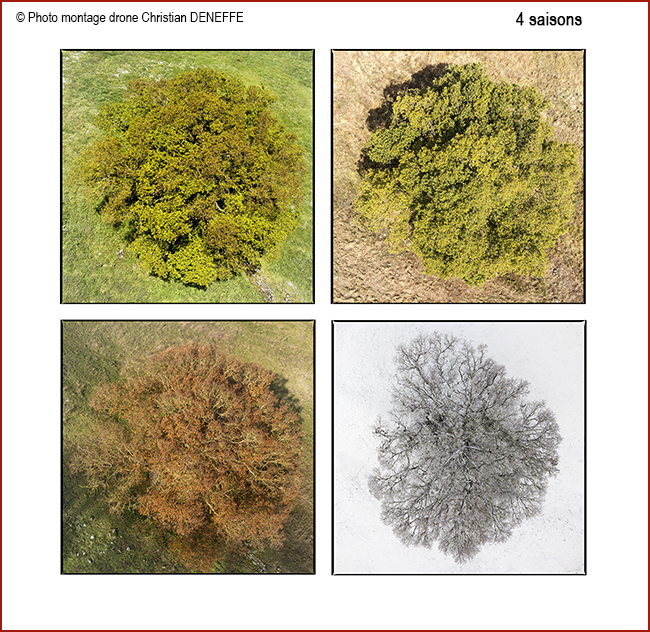

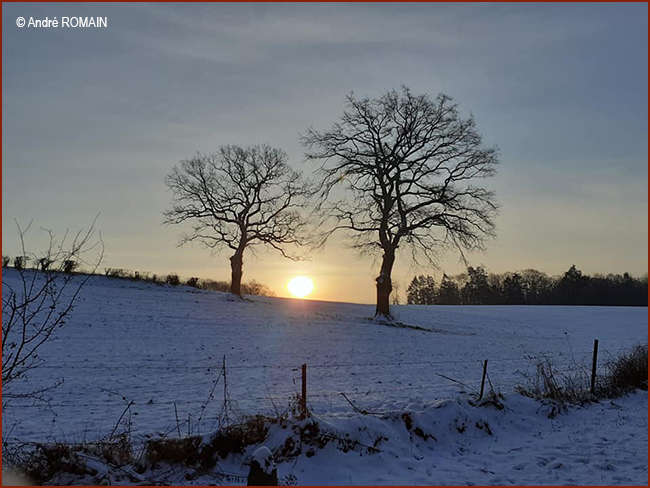

PAYSAGE HIVERNAL

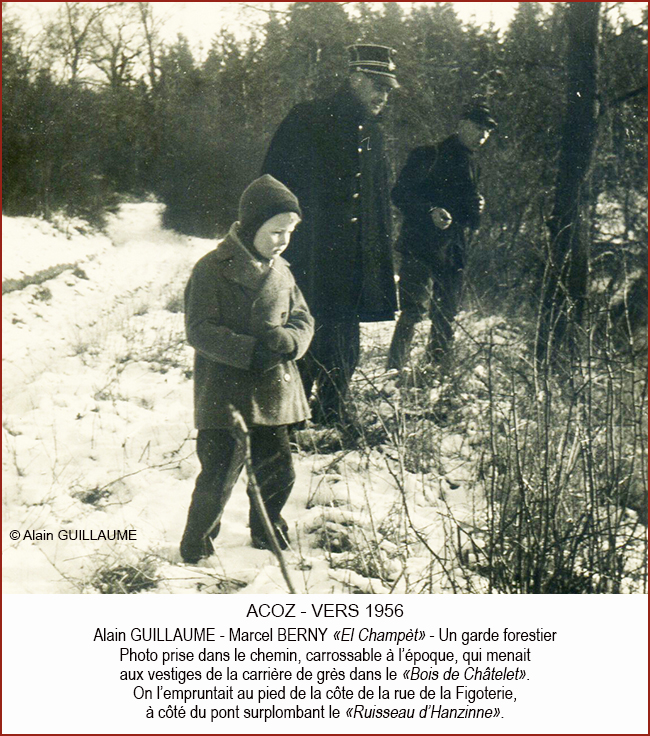

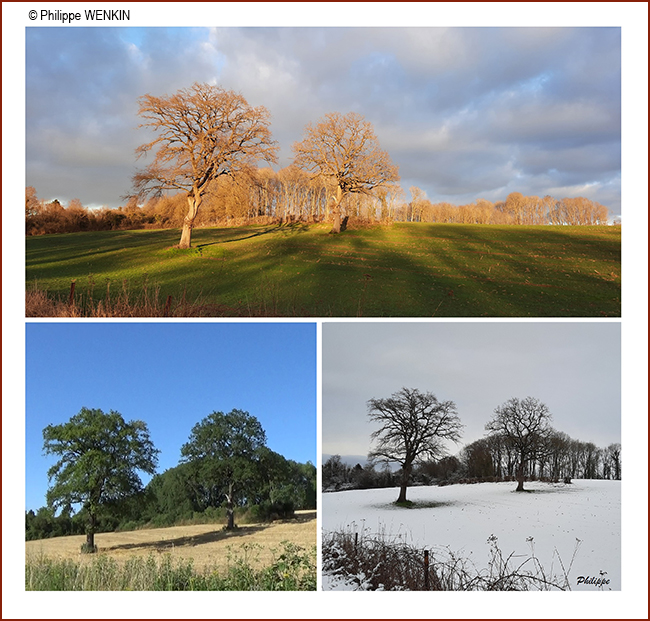

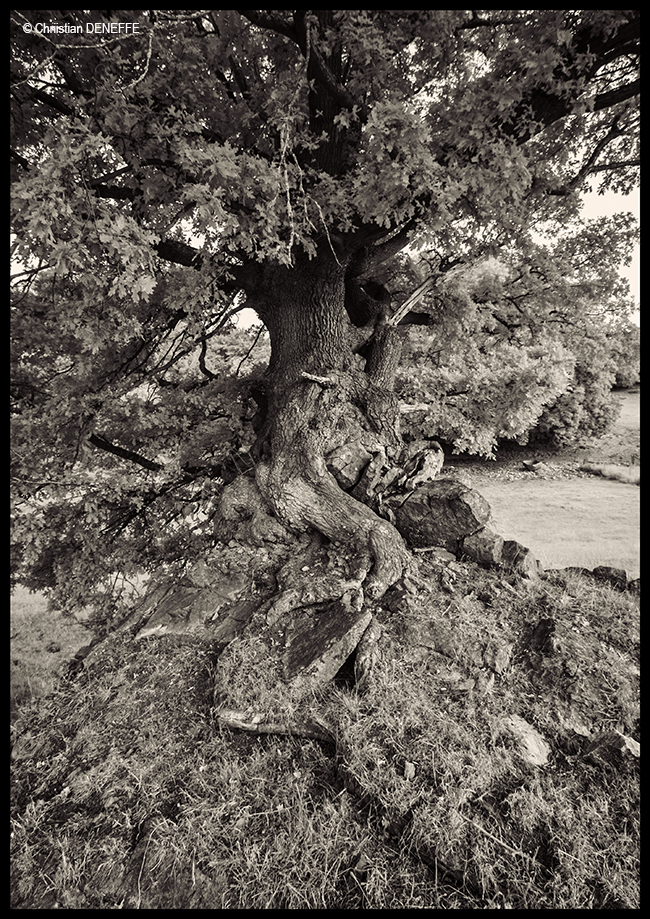

L’hiver qui s’était fait attendre est venu rude et neigeux. Nous oublions, tant de soucis nous accablant et tant nous sommes habitués à ne voir que le vilain côté des choses, de contempler la beauté de la mise en scène qui nous est offerte. Acoz, village à deux étages, est ennemi et ami de la neige, en ce sens que, si dans la vallée elle transforme les routes en patinoire, sur les coteaux, la féerie blanche étale des splendeurs inégalées. Vieux murs aux bourrelets d’hermine, arbres confits dans le gel, maisons blanches chapeautées d’ouate, jardins immaculés, stalactites de glace aux gouttières. Tout est beau, divinement beau. Nous avons vu la neige saupoudrer de blanc le vieux lierre grimpant et poser une robe délicieuse sur une modeste chapelle ou sur un Christ mourant en croix. La gelée sur les vitres exerce elle aussi son talent. Dans la vallée, la rivière joue entre ses rives blanches. Tout le panorama présente un caractère merveilleux. La neige efface toute brutalité, grandit le tableau, lui donne relief et originalité. Et des hauteurs du Dessus-du-Bois, nous avons regardé avec ravissement ce tableau neigeux qui rend Acoz au passé et l’enfance aux jeux du traîneau. Mais il nous a rendu aussi les pires difficultés. On glisse sur les pavés, les charrois hippomobiles ont des ennuis. La bise furieuse nous a cinglé deux jours durant le visage. Et l’on souhaite, vivement, le dégel.

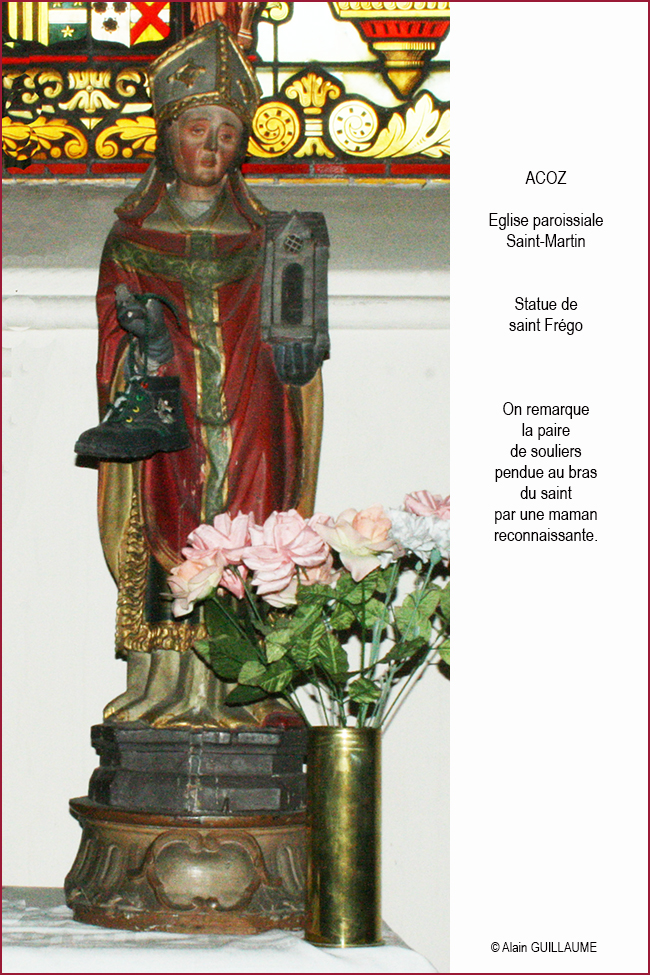

CURIEUSES COUTUMES

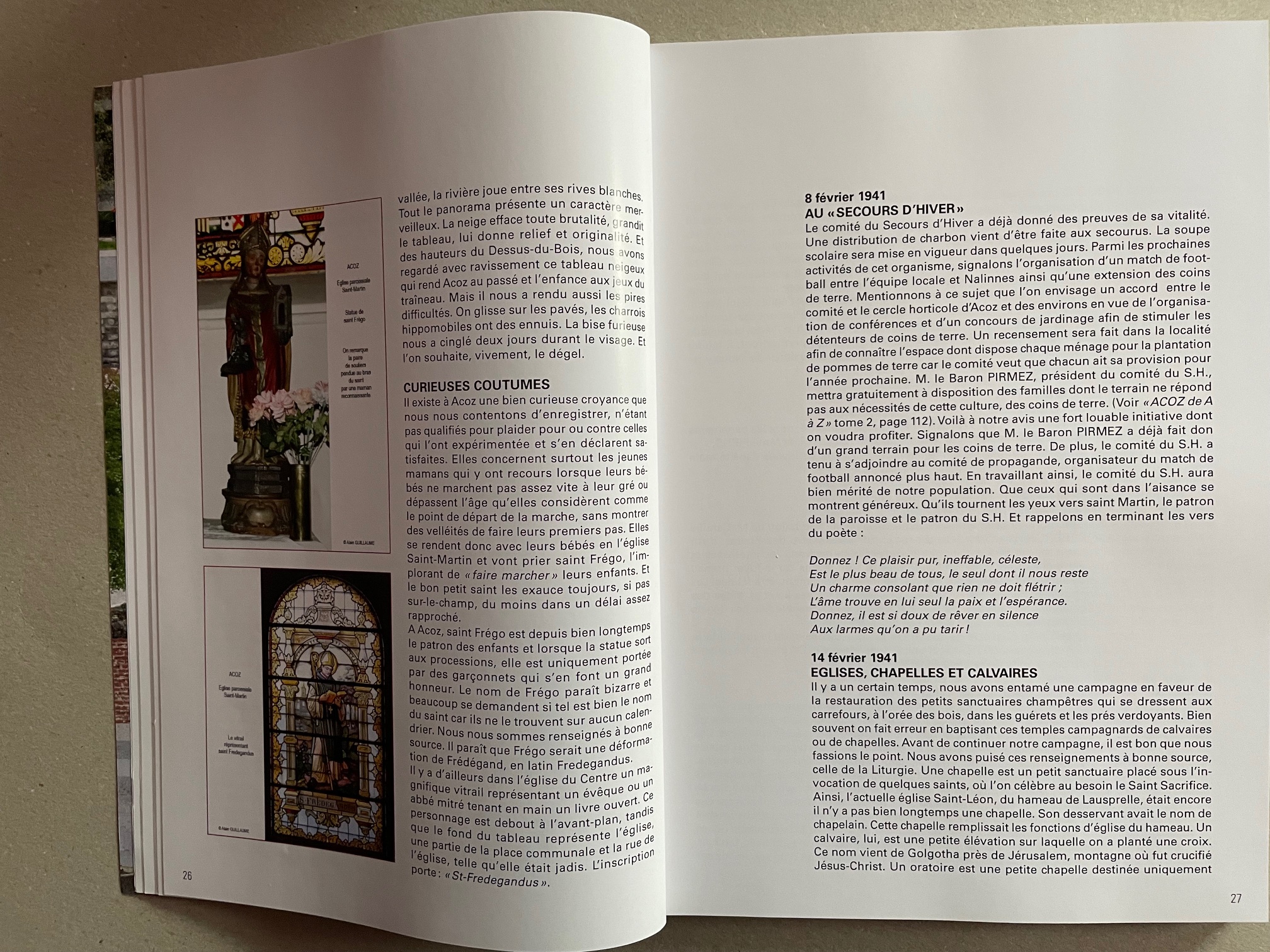

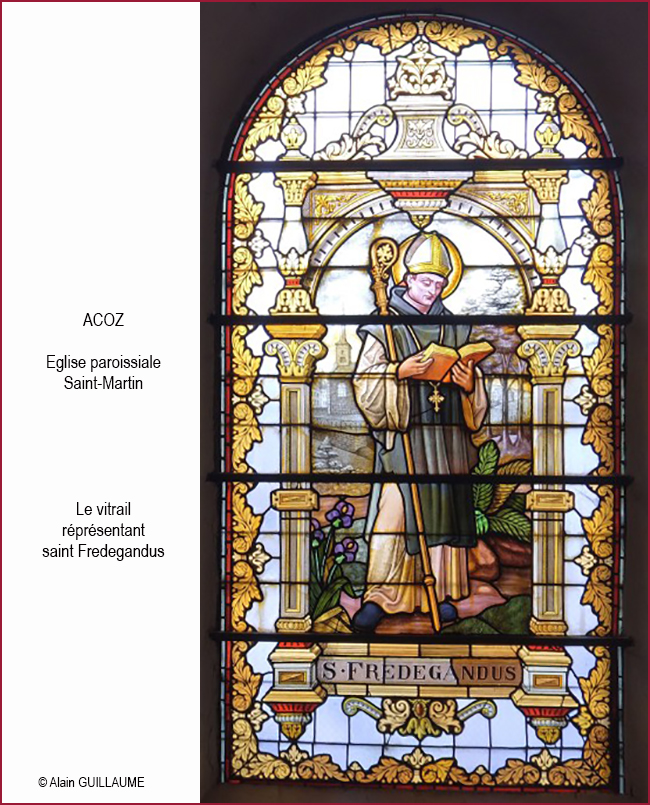

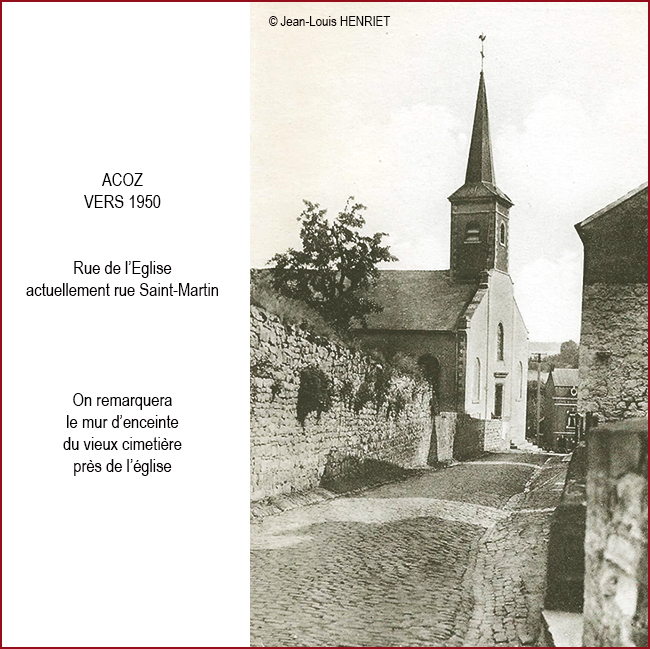

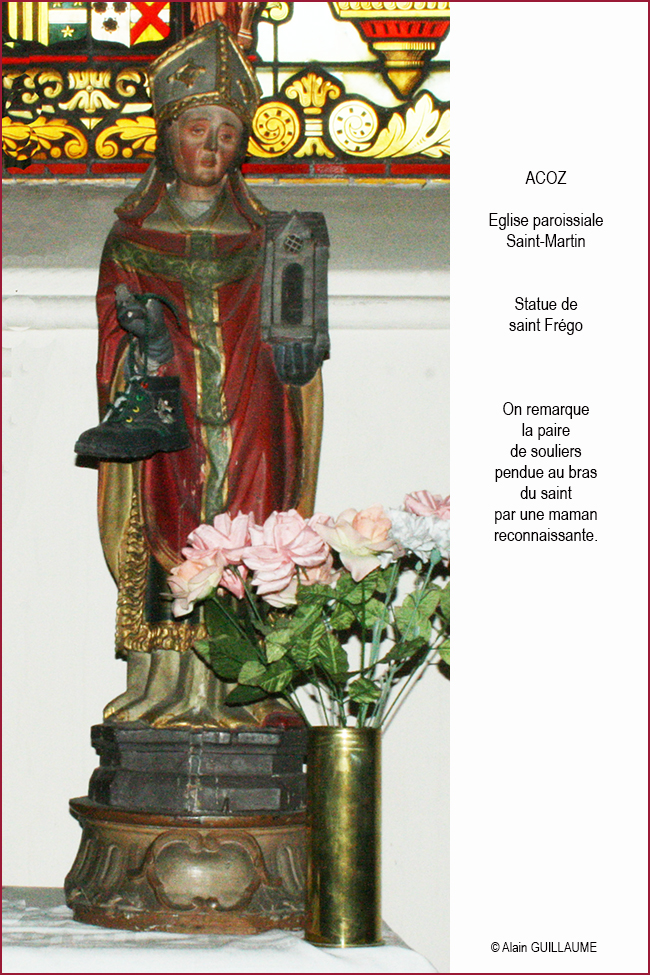

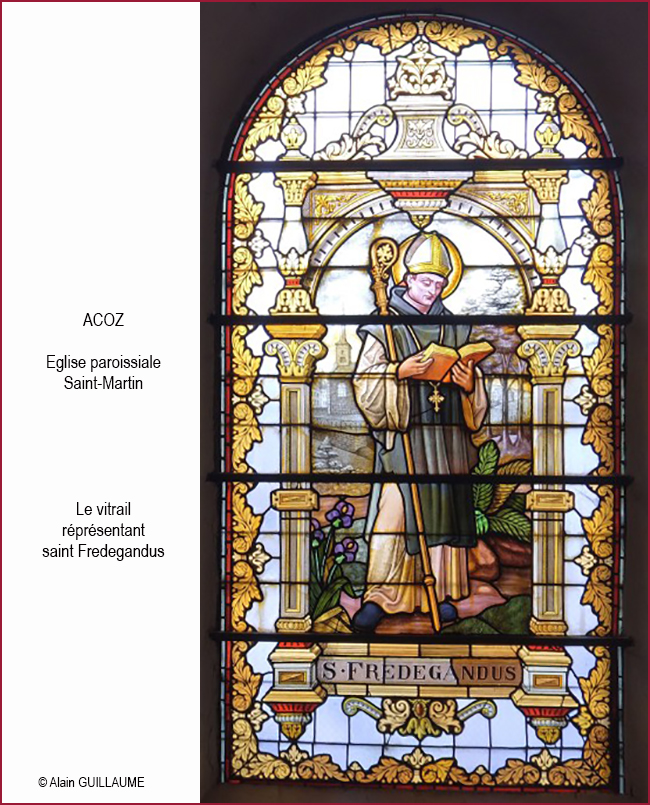

Il existe à Acoz une bien curieuse croyance que nous nous contentons d’enregistrer, n’étant pas qualifiés pour plaider pour ou contre celles qui l’ont expérimentée et s’en déclarent satisfaites. Elles concernent surtout les jeunes mamans qui y ont recours lorsque leurs bébés ne marchent pas assez vite à leur gré ou dépassent l’âge qu’elles considèrent comme le point de départ de la marche, sans montrer des velléités de faire leurs premiers pas. Elles se rendent donc avec leurs bébés en l’église Saint-Martin et vont prier saint Frégo, l’implorant de « faire marcher » leurs enfants. Et le bon petit saint les exauce toujours, si pas sur-le-champ, du moins dans un délai assez rapproché. A Acoz, saint Frégo est depuis bien longtemps le patron des enfants et lorsque la statue sort aux processions, elle est uniquement portée par des garçonnets qui s’en font un grand honneur. Le nom de Frégo paraît bizarre et beaucoup se demandent si tel est bien le nom du saint car ils ne le trouvent sur aucun calendrier. Nous nous sommes renseignés à bonne source. Il paraît que Frégo serait une déformation de Frédégand, en latin Fredegandus. Il y a d’ailleurs dans l’église du Centre un magnifique vitrail représentant un évêque ou un abbé mitré tenant en main un livre ouvert. Ce personnage est debout à l’avant-plan, tandis que le fond du tableau représente l’église, une partie de la place communale et la rue de l’église, telle qu’elle était jadis. L’inscription porte : « St-Fredegandus ».

———–

8 février 1941

AU « SECOURS D’HIVER »

Le comité du Secours d’Hiver a déjà donné des preuves de sa vitalité. Une distribution de charbon vient d’être faite aux secourus. La soupe scolaire sera mise en vigueur dans quelques jours. Parmi les prochaines activités de cet organisme, signalons l’organisation d’un match de football entre l’équipe locale et Nalinnes ainsi qu’une extension des coins de terre. Mentionnons à ce sujet que l’on envisage un accord entre le comité et le cercle horticole d’Acoz et des environs en vue de l’organisation de conférences et d’un concours de jardinage afin de stimuler les détenteurs de coins de terre. Un recensement sera fait dans la localité afin de connaître l’espace dont dispose chaque ménage pour la plantation de pommes de terre car le comité veut que chacun ait sa provision pour l’année prochaine. M. le Baron PIRMEZ, président du comité du S.H., mettra gratuitement à disposition des familles dont le terrain ne répond pas aux nécessités de cette culture, des coins de terre. (Voir « ACOZ de A à Z » tome 2, page 112). Voilà à notre avis une fort louable initiative dont on voudra profiter. Signalons que M. le Baron PIRMEZ a déjà fait don d’un grand terrain pour les coins de terre. De plus, le comité du S.H. a tenu à s’adjoindre au comité de propagande, organisateur du match de football annoncé plus haut. En travaillant ainsi, le comité du S.H. aura bien mérité de notre population. Que ceux qui sont dans l’aisance se montrent généreux. Qu’ils tournent les yeux vers saint Martin, le patron de la paroisse et le patron du S.H. Et rappelons en terminant les vers du poète :

Donnez ! Ce plaisir pur, ineffable, céleste,

Est le plus beau de tous, le seul dont il nous reste

Un charme consolant que rien ne doit flétrir ;

L’âme trouve en lui seul la paix et l’espérance.

Donnez, il est si doux de rêver en silence

Aux larmes qu’on a pu tarir !

———–

14 février 1941

EGLISES, CHAPELLES ET CALVAIRES

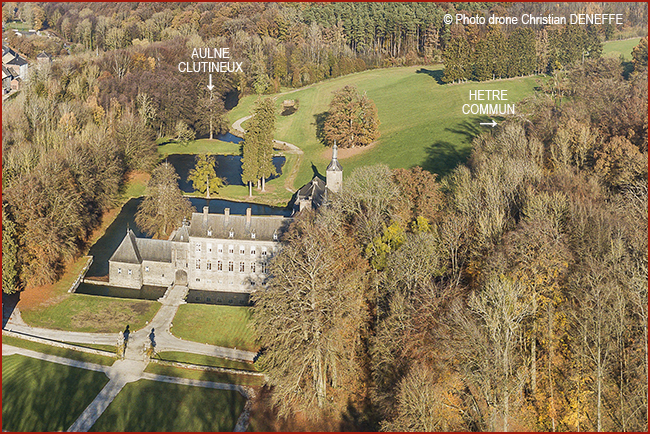

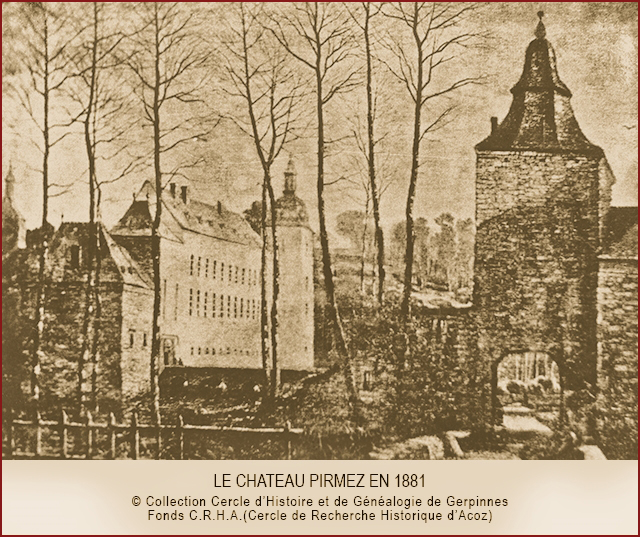

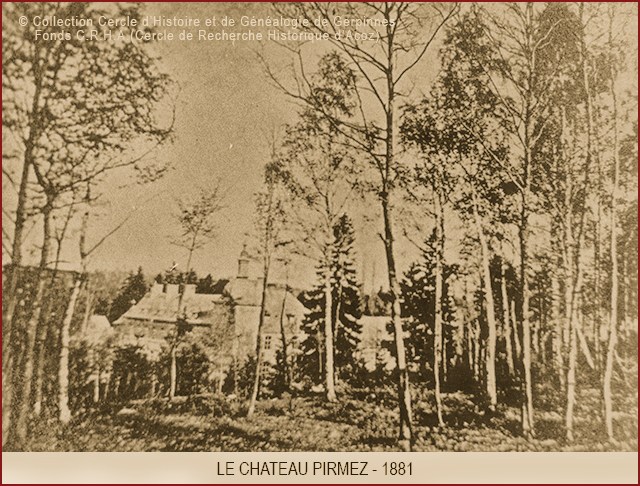

Il y a un certain temps, nous avons entamé une campagne en faveur de la restauration des petits sanctuaires champêtres qui se dressent aux carrefours, à l’orée des bois, dans les guérets et les prés verdoyants. Bien souvent on fait erreur en baptisant ces temples campagnards de calvaires ou de chapelles. Avant de continuer notre campagne, il est bon que nous fassions le point. Nous avons puisé ces renseignements à bonne source, celle de la Liturgie. Une chapelle est un petit sanctuaire placé sous l’invocation de quelques saints, où l’on célèbre au besoin le Saint Sacrifice. Ainsi, l’actuelle église Saint-Léon, du hameau de Lausprelle, était encore il n’y a pas bien longtemps une chapelle. Son desservant avait le nom de chapelain. Cette chapelle remplissait les fonctions d’église du hameau. Un calvaire, lui, est une petite élévation sur laquelle on a planté une croix. Ce nom vient de Golgotha près de Jérusalem, montagne où fut crucifié Jésus-Christ. Un oratoire est une petite chapelle destinée uniquement à la prière particulière et où l’on ne dit pas la messe. Ce que nous appelons vulgairement chapelle ou calvaire est un oratoire, alors que ce que nous avons coutume d’appeler une croix est plutôt un calvaire, bien qu’il ne soit pas placé sur un monticule. Mentionnons qu’il existe à Acoz une véritable chapelle où l’on célèbre parfois le Saint Sacrifice. Elle se trouve dans le bâtiment du vieux castel féodal. Ce sanctuaire est bien beau et possède de riches vitraux. On peut l’admirer aux processions. Nous avons actuellement deux églises paroissiales : l’église Saint-Martin à Acoz-Centre et l’église Saint-Léon à Lausprelle. Elles ont chacune leur procession particulière : la première des saints Roch et Frégo, la seconde de sainte Renelde. Lorsque les circonstances le permettront, il faudra rénover la première et donner plus d’ampleur à la seconde. Nous y reviendrons en temps opportun.

———-

20 février 1941

SOLO SCHLEM

Un solo schlem a été réussi par M. Camille CHLEIDE, dont les partenaires étaient MM. Arsène CHLEIDE, Gilbert PIENNE et M. et Mme PIENS.

Définition : au jeu de Whist, réunion de toutes les levées dans la main du même joueur.

———–

20 mars 1941

COMMENCEMENT D’INCENDIE

Lundi, un feu de cheminée s’est allumé dans l’habitation de M. Camille DEBERGH, marchand de charbon, demeurant rue des Ecoles. Il fut constaté par une voisine qui s’empressa de prévenir les intéressés et immédiatement l’alarme fut donnée. Il était temps car le foyer prenait de l’ampleur et quelques minutes d’attente auraient pu être fatales. Les pompiers locaux arrivèrent immédiatement sur les lieux et, aidés des gens du voisinage, parvinrent à maîtriser rapidement le feu. Les dégâts peu élevés sont couverts par l’assurance.

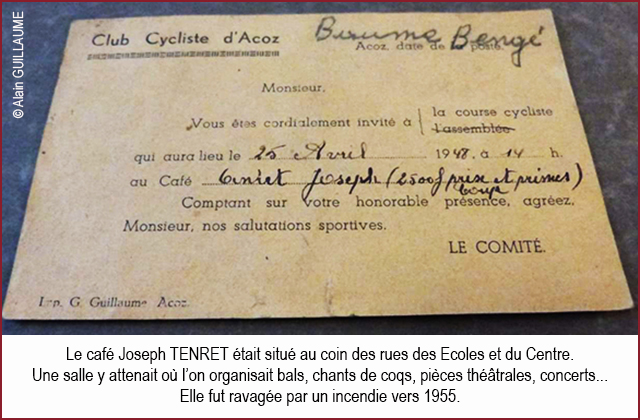

L’habitation était sise au coin de la rue des Ecoles et de la ruelle Marie Chinon. Camille DEBERGH et son épouse Marie CLEDA étaient les parents de Laury et de Geneviève DEBERGH.

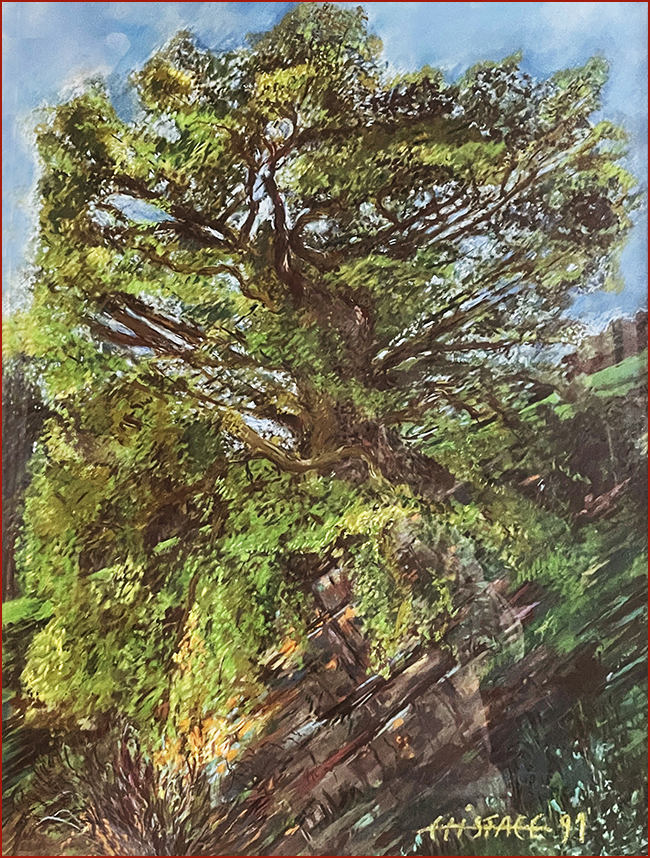

EMBELLISSEMENTS

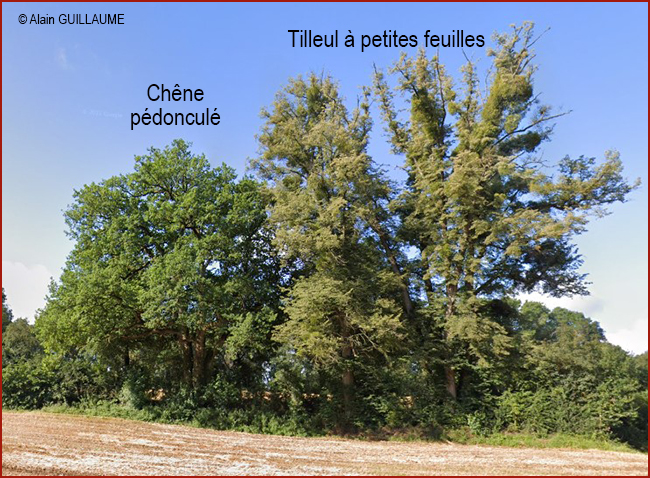

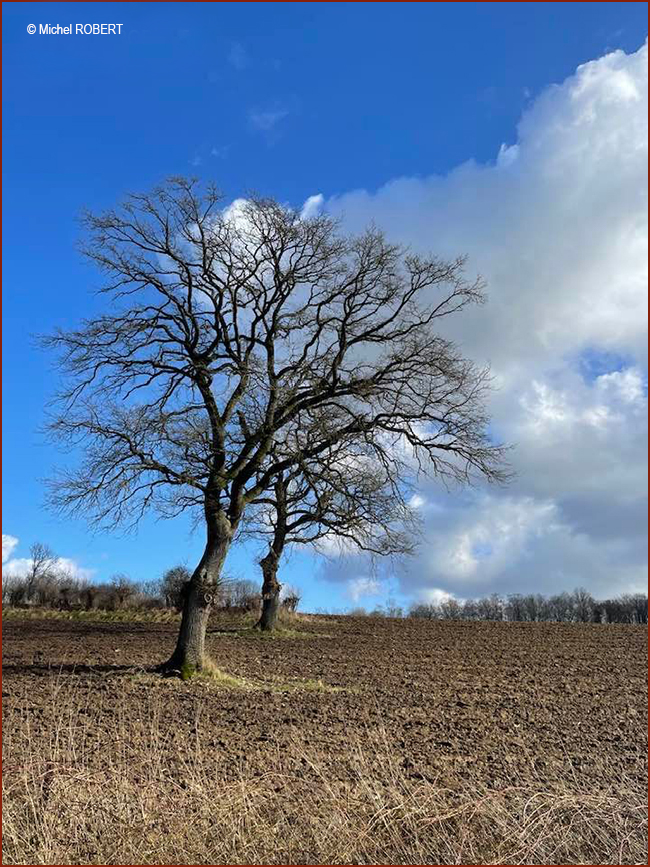

Dernièrement, une personne nous proposait de suggérer par l’intermédiaire de « LA GAZETTE » la plantation sur la place communale de quelques arbres le long du garde-corps, cette place étant surélevée. Ces arbres même devenus grands ne diminueraient pas de beaucoup l’espace du terre-plein et ne nuiraient pas aux habitations voisines. En revanche, notre place gagnerait en beauté, en fraîcheur et en poésie. Le choix des tilleuls serait un choix idéal, car en plus de son ombrage, ce bel arbre se couvre au printemps de milliers de fleurettes jaunâtres qui attirent des nuées d’abeilles, fleurs au parfum suave, un parfum qui embaumerait la place communale et en ferait un lieu de délices. Et la cueillette qui se ferait aux environs de la Saint-Jean constituerait un bien beau tableau. Cette personne nous suggérait aussi l’aménagement d’un square autour du monument élevé à la mémoire de M. de DORLODOT, célèbre maître des forges et des verreries et premier bourgmestre de Belgique après les événements de 1830. Voilà deux excellentes idées et dont la réalisation n’entraînerait que bien peu de frais.

Une proposition d’une personne que l’on qualifierait d’écolo de nos jours. Pour la petite histoire… il n’y eut pas de suite.

———–

25 mars 1941

VOL DE VELO

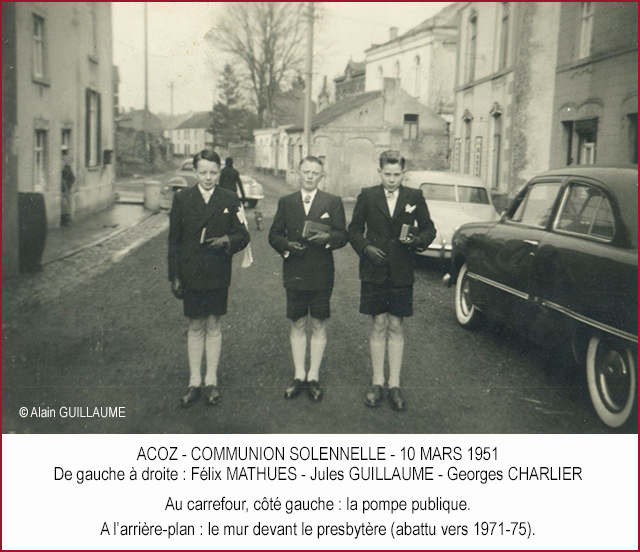

Un vélo a été volé aux Usines Métallurgiques du Hainaut au préjudice de M. Félix MATHUES, rue de la Raguette 159 à Acoz. La police de Couillet enquête.

Félix MATHUES était plus connu à Acoz sous le prénom d’Alphonse. Epoux de Rosita DUBOIS, ils eurent trois fils et une fille : Camille, Philippe, Félix et Marie-Louise.

28 mars 1941

LES ORATOIRES

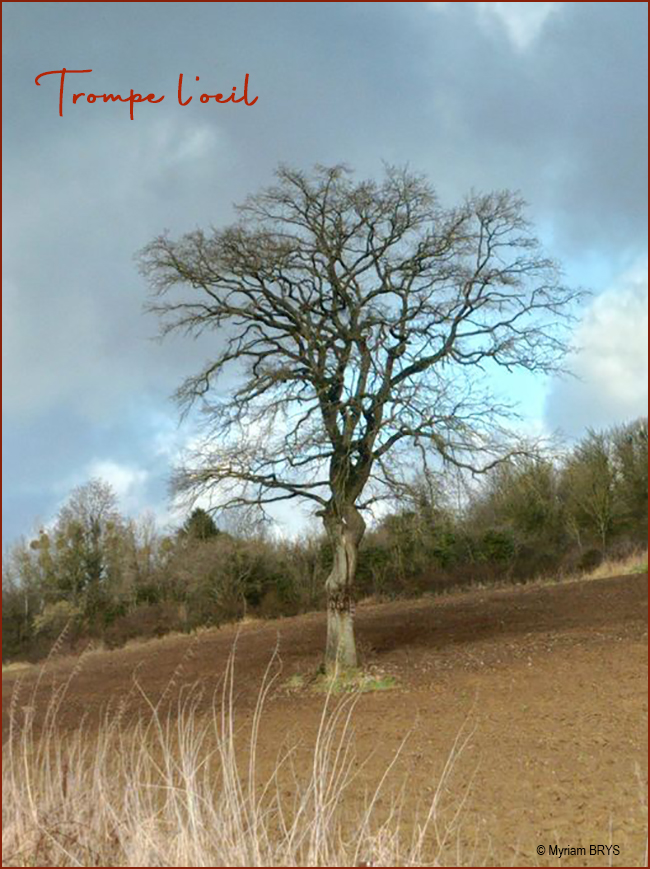

Nous allons continuer, si vous le voulez bien, notre pèlerinage aux saints et aux saintes qui habitent les nombreux oratoires érigés sur le territoire du village ou des terrains qui dépendent de certains propriétaires de chez nous. Escaladons la grand’route montueuse qui conduit sur les hauteurs de la Figotterie, entre les champs et les prés. En passant, nous croisons un oratoire, encadré de grands arbres, qui fut bâti par M. D. DEMEURE, lequel appartenait à une ancienne famille acozienne. L’édifice juché sur le talus qui borde la route est assez grand et d’un style assez simple mais beau. Malheureusement, il a subi bien des avatars au cours des vingt dernières années, des détériorations de la part des enfants et même des grands. Son état est pitoyable et il est grand temps qu’on le restaure si l’on ne veut pas qu’un jour il s’écroule. Rappelons qu’il est dédié aux « Septem Doloribus B.M.V. » (les Sept Douleurs de la Bienheureuse Vierge Marie) ou « Notre-Dame des Sept Douleurs ». Naguère, bien des gens venaient prier en face de cet oratoire. Plus tard, les vandales y vinrent eux aussi, et aujourd’hui seuls les oiseaux lui font visite.

Je pense que notre correspondant local a confondu cet oratoire avec le calvaire situé à la rue de la Raguette. Ce dernier a été bâti sur le terrain familial par Désiré DEMEURE. Suite à sa restauration de 1993 par le corps d’office de la Marche, il fut dédié à saint Frégo. Quant à l’oratoire de la rue de la Figotterie, il fut érigé sur la propriété de la famille PIRMEZ. On peut donc en déduire que celui-ci appartient à cette famille. (Voir « ACOZ de A à Z », tome 1, pages 170-173 et pages 186-205).

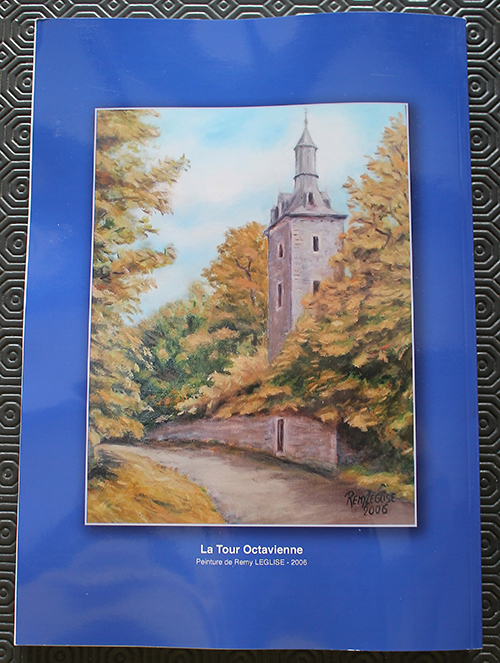

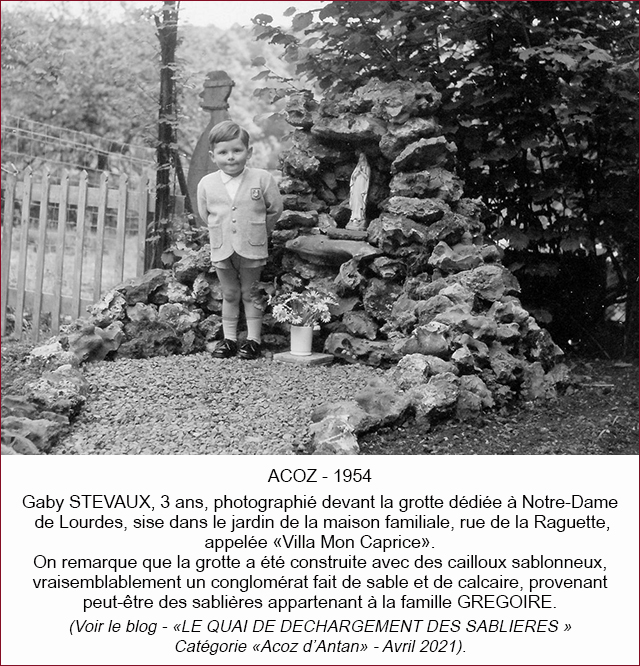

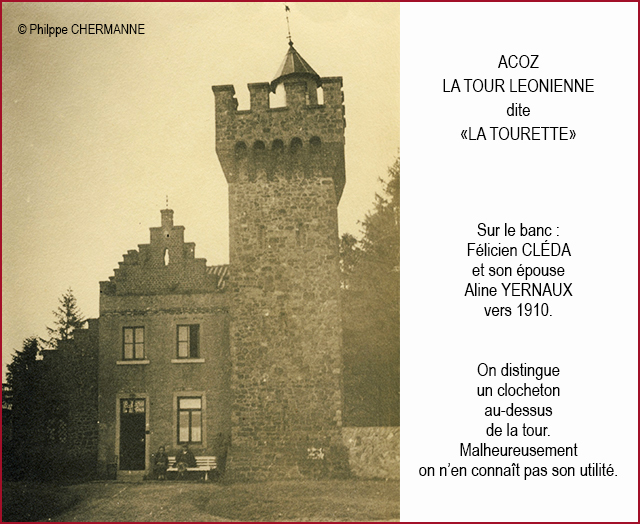

Traversons maintenant la campagne et redescendons vers le village par la route de la « Tour Octavienne ». Ici aussi, un oratoire se dresse dans un écrin de verdure. Ses pierres patinées par le temps disent son ancienneté. Son style est beau mais son état actuel est désolant. Il est passé le temps où nos gens avaient encore cette foi naïve mais sincère qui réalisa tant de belles choses. Lui aussi est souvent visité, ce qui est compréhensible, Notre-Dame de Lourdes auquel il est dédié étant très en honneur chez nous et dans les villages avoisinants. Mais voilà, prier sur les marches d’un oratoire est passé de mode et les enfants ont perdu l’habitude de les respecter et de les fleurir. Nous ne pouvons que le regretter car la poésie villageoise a de ce fait perdu beaucoup de son charme. Quoi qu’il en soit, nous espérons fermement que ces deux oratoires seront complètement restaurés cette année, ce qui contribuera à rendre à ces sites touristiques leur charme et leur physionomie d’autrefois. (Voir « ACOZ de A à Z », tome, 1, pages 164-169).

———–

4 avril 1941

LE BOURDON DE PÂQUES

Fidèle à la tradition, le « Bourdon de Pâques » est revenu. Il a été distribué mardi dans le village. Le Bourdon sonne le grand devoir : « Chrétiens faites vos Pâques ». « Allons », dit-il, « voici Pâques, voici l’heure de ressusciter vos âmes avec le Christ qui sort du Tombeau ».

LA VIANDE

Samedi eut lieu la distribution de viande à la population du Centre. On espère que les semblables distributions se répéteront chaque semaine. Nous n’avons pas de boucher à Acoz et il faut que ce soit un boucher d’une localité voisine qui procède à cette distribution.

2 mai 1941

VOL DE FARINE

Pendant la nuit, un vol de 3 sacs de farine a été commis à l’aide d’escalade et d’effraction, au préjudice de M. Vital BELGEONNE, hameau de Lausprelle, à Acoz.

———-

8 juin 1941

JEU DE QUILLES

En même temps que le jeu de balle, le jeu de quilles, dit « jeu de bouloir », reprend une grande vogue dans la localité. Ces deux jeux ont toujours marché de pair chez nous. A l’armure et après les luttes, on allait « taper une boule »… Et ceux qui avaient perdu leurs paris au jeu de balle essayaient de se rattraper aux quilles. Eh oui !

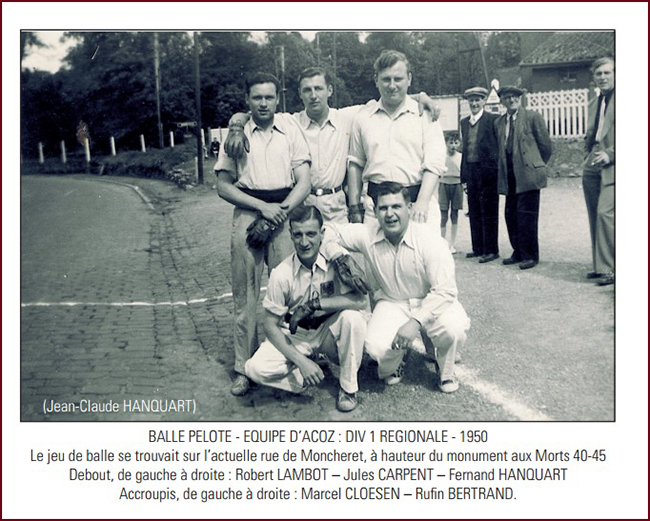

JEU DE BALLE

Les « Coquis » d’Acoz, amateurs de chants de coqs dont le club est dissous depuis de nombreuses années et qui sont tous friands du jeu de balle, viennent de verser 100 francs à l’Association Sportive « Jeunesse et Sport », section de jeu de balle. Ce don est le bienvenu. Il est aussi intéressant de signaler que tous les passionnés de la balle sont maintenant regroupés autour de ceux qui se sont décidés à rénover ce beau sport si prisé chez nous. Tout ceci incite les dirigeants à continuer dans cette voie et à faire mieux encore.

———-

13 juin 1941

RESPECTONS LES PRAIRIES

Beaucoup d’herbagers se plaignent de ce que les chercheurs de pissenlits ne respectent pas leurs prairies. Ils les parcourent en foulant les hautes herbes, ce qui compromet la récolte et rend le fauchage difficile. Nous sommes, en effet, arrivés à une époque où l’herbe ne se redresse plus. Les détenteurs de lapins doivent le comprendre. Le foin joue un grand rôle dans l’alimentation du bétail. Il y a moyen de cueillir des pissenlits le long des chemins de campagne.

LES TAUPES

On se plaint de la grande activité des taupes dans les prés et les jardins surtout. Elles ont déjà causé bien des ennuis à des planteurs de pommes de terre. Chacun a pour mission de détruire ces « mineurs » clandestins et néfastes. Voici le meilleur procédé pour y réussir : il faut surveiller surtout entre dix heures du matin et midi les taupinières et les galeries qui y aboutissent. Dès qu’on remarque un mouvement du sol, il faut, d’un vigoureux coup de bêche, rejeter l’animal en dehors de son trou et puis le tuer d’un autre coup de bêche. Que chacun se mette à la tâche ; son intérêt et celui de la collectivité ne pourront qu’en profiter.

———-

30 juin 1941

VICTIME DE LA FOUDRE

Le jeudi 27 juin dernier vers 18 heures, un habitant d’Acoz, M. Jacques MUSSOLIN, et ses deux gamins se trouvaient dans le «Petit Bois » entre le hameau de Lausprelle et Bouffioulx où ils étaient allés quérir des branchages pour ramer des pois. A proximité d’eux se trouvaient M. Octave ADAM et son petit-fils. Soudain, l’eau se mit à ruisseler et ils se réfugièrent tous sous un arbre. Les branches de celui-ci ne retenant pas suffisamment la pluie, le petit-fils de M. ADAM conseilla à son grand-père de chercher un autre refuge et ils s’en furent sous un autre arbre. Heureusement pour eux car, soudain, le ciel s’ouvrit, fendu par un éclair immense tombant droit, la foudre éclata comme une décharge d’artillerie et aveugla littéralement ces gens. Immédiatement après, ayant senti la chute de la foudre, ils regardèrent autour d’eux et à leur grande stupeur, constatèrent que les deux fils de M. MUSSOLIN avaient été touchés. La culotte de l’aîné flambait déjà. Pressentant le malheur et affolés, les deux témoins du drame s’enfuirent et allèrent prévenir le hameau. Les deux victimes trouvèrent asile chez M. Georges TENRET, tout près de l’église du hameau. L’aîné des garçons était mort et le second avait reçu une forte commotion, laquelle imprimait à son corps de continuels soubresauts. Mandés d’urgence, les Docteurs CHARLIER et GRAVY arrivèrent presque simultanément. Le Docteur CHARLIER constata la mort de l’aîné âgé de 13 ans. Le Docteur GRAVY donna l’assurance de sauver le second et, de fait, il est déjà en bonne voie de guérison. La douleur de la mère qui avait été avertie avec ménagement faisait peine à voir, elle courait en se débattant comme une folle vers le lieu du drame. On pense que la victime était appuyée à l’arbre. Fait bizarre, l’écorce de l’arbre est à peine égratignée – un coup d’ongle – et c’est tout. Ce malheur a provoqué dans tout le village une forte émotion bien compréhensible. Nous présentons à M. et Mme MUSSOLIN, nos condoléances sincères et émues.

La jeune victime se prénommait Jean. Les parents s’appelaient Giacone (dit Jacques) et Marguerite MUSSOLIN-VANDENHOUDEN. Ils eurent 6 enfants : Jean (la malheureuse victime), Marcel, Jacques, Lucienne, Jacqueline et Jacques. Jacqueline était la maman de Pascal et Laurence D’HOEY. Pascal m’a fait part de ce qu’un autre drame avait frappé cette famille. En effet, Jacques, le troisième fils, décédera d’une pneumonie suite à une chute dans un étang lors d’un hiver rigoureux. C’est ainsi que le cadet de la famille reçut le prénom de son frère décédé.

———-

30 juin 1941

UN GRAVE ACCIDENT DE TRAVAIL

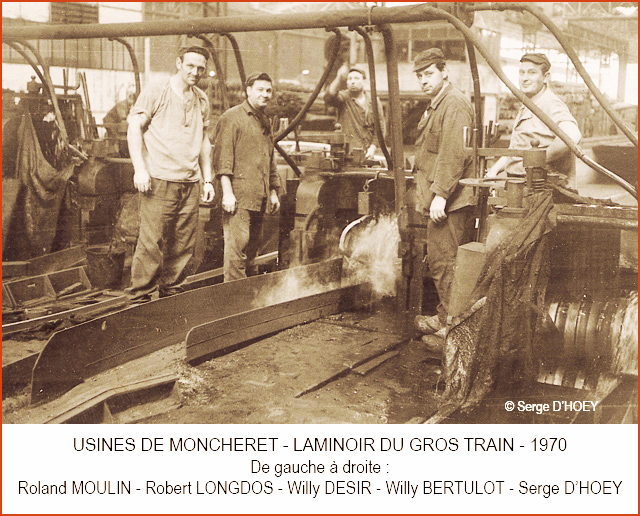

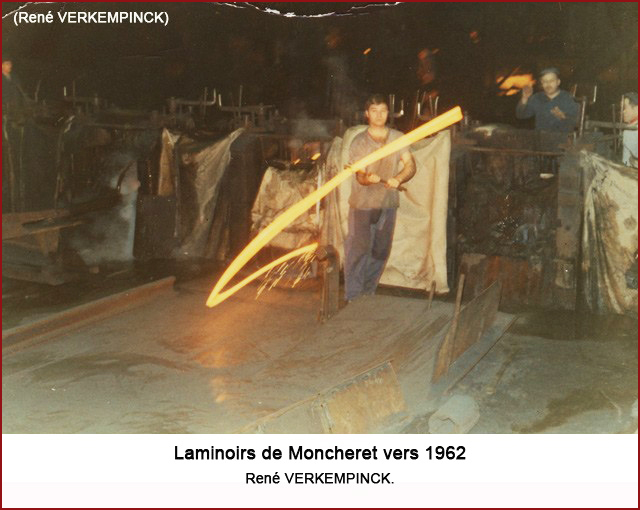

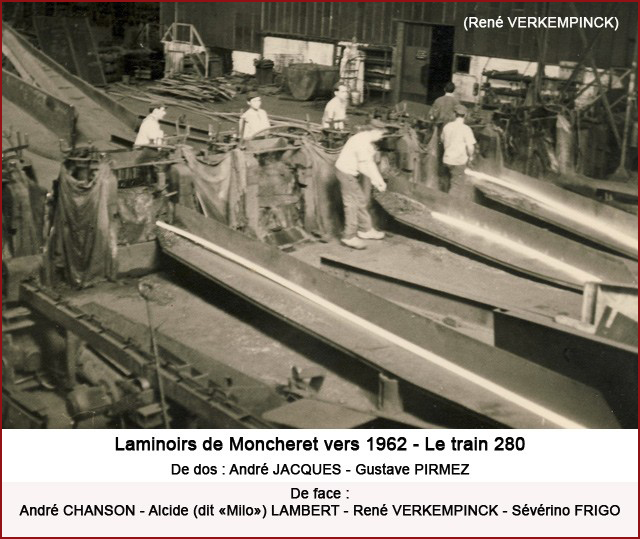

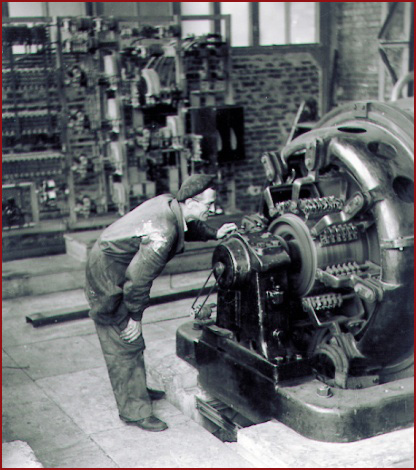

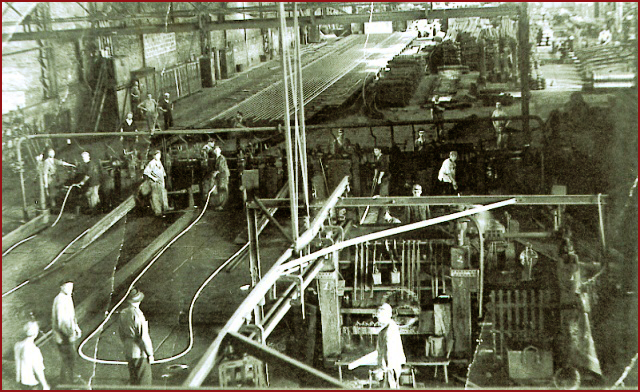

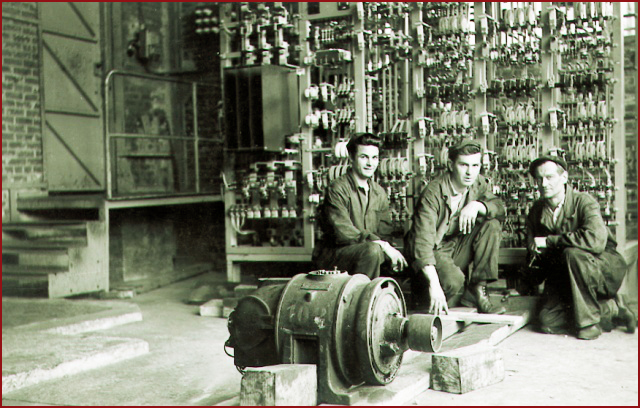

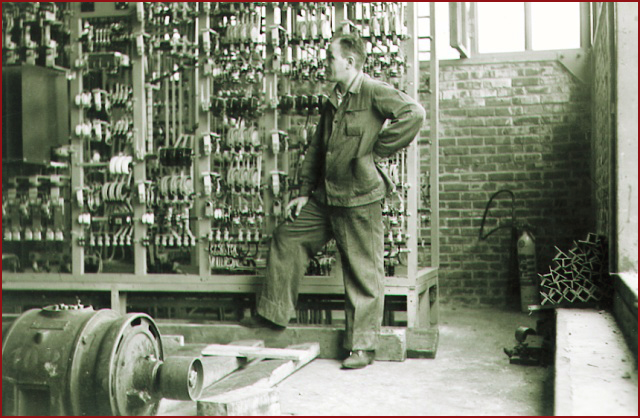

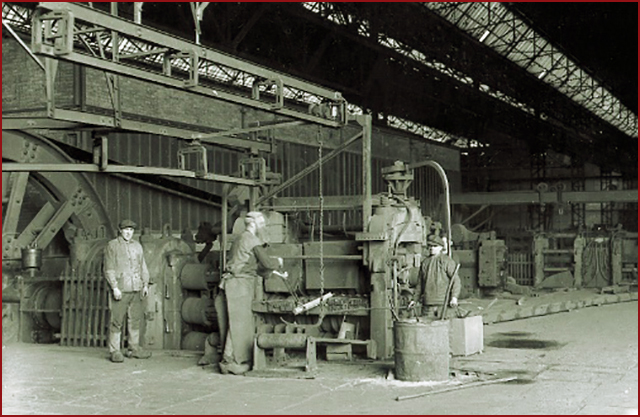

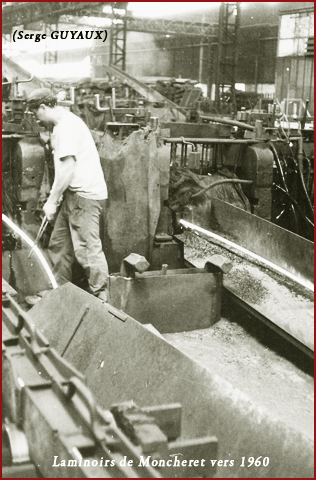

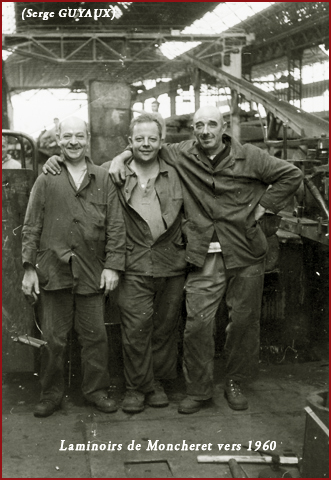

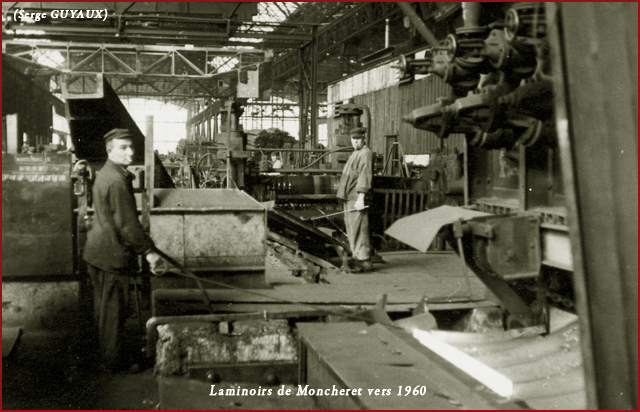

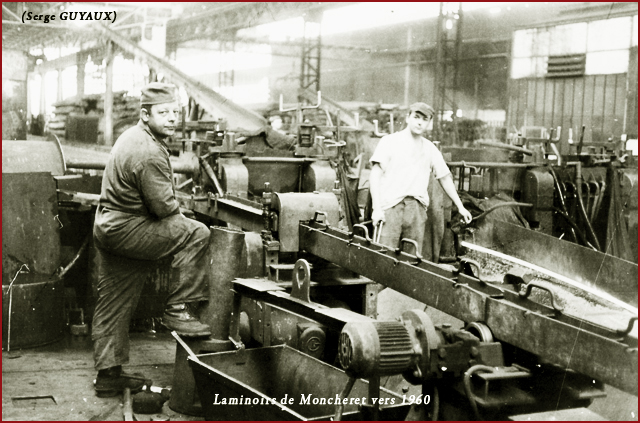

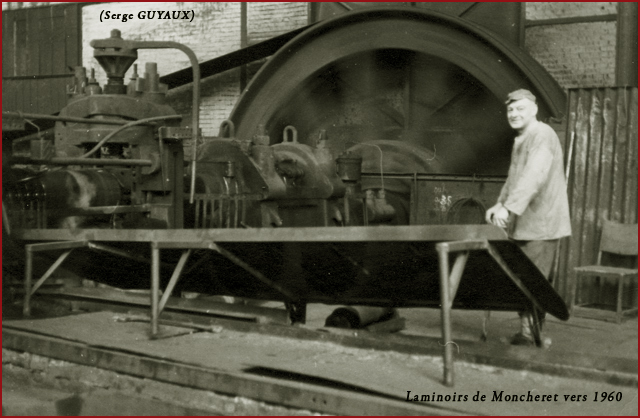

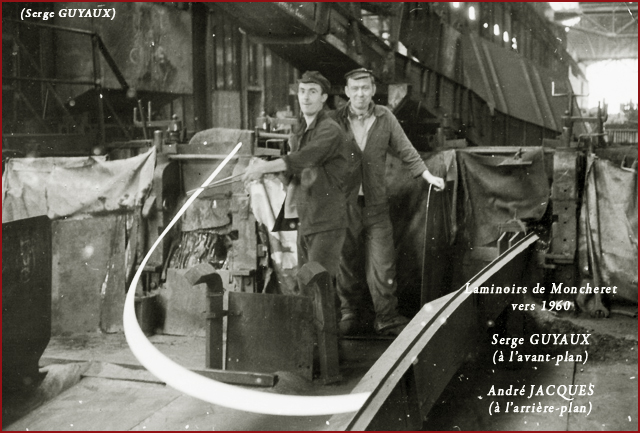

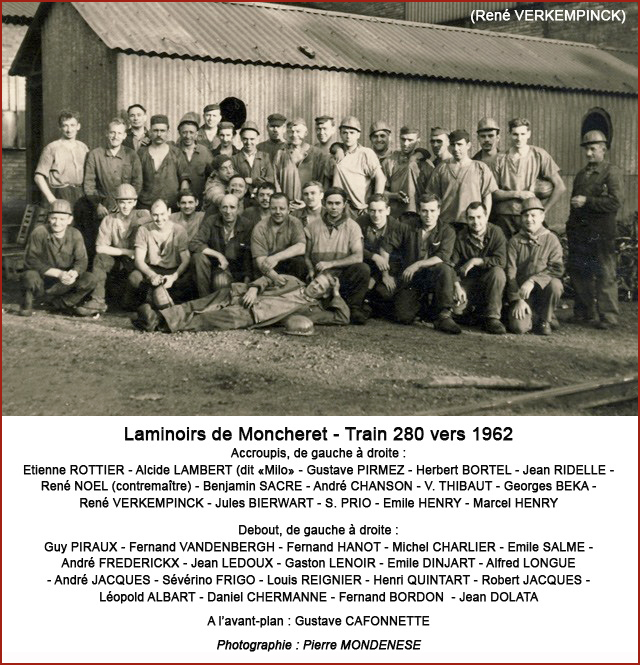

Un grave accident de travail est survenu aux Usines de Moncheret, division des A.M.S., à Acoz. M. Joseph WIAME, ouvrier en cette usine où il occupe un poste de cisailleur à fers finis, était occupé à diriger une barre d’acier encore chaude, vers la lame de la cisaille, à l’aide d’une menotte qui lui préservait la main. Tout à coup, sa main droite poussée par une autre barre encore chaude aussi, arrivant, entraînée par un système de rouleaux, fut prise dans la cisaille. L’alarme ayant été donnée immédiatement, le travail cessa et tous les ouvriers, délégués en tête, se portèrent au secours du malheureux dont la main ne fut retirée qu’après enlèvement d’une pièce de la cisaille. Pendant qu’on le dégageait, M.WIAME donnait la preuve d’un beau courage. La direction se porta immédiatement, elle aussi, sur les lieux. Il reçut les premiers soins de M. le Docteur Edgard GRAVY et de M. JARADIN, infirmier. Ensuite, son transfert à l’hôpital Sainte-Thérèse fut ordonné. La main du malheureux est broyée et brûlée. De tout cœur, nous souhaitons à M. WIAME un prompt rétablissement.

———–

3 juillet 1941

ETAT-CIVIL DU 2e TRIMESTRE 1941

Naissances : SIMON Marcelle – ERNEST Claude – DEGRAUX Rose-Marie – VANSNIECK Emile. Mariages : ELOI Raymond de Châtelineau et NIHOUL Eliza – GILLAIN Léopold de Montignies-sur-Sambre et CLOESEN Irma – GERIMONT Victor de Thy-le-Bauduin et THIRIAUX Flora – Décès : VANHERCK Elvire, 61 ans, épouse GALLAY Emile – POULEUR Gustave, 65 ans – BERGER Jeanne, 6 mois – MUSSOLIN Jean, 13 ans.

———-

9 juillet 1941

COLLECTE

La collecte qui fut faite pour la famille MUSSOLIN après que la mort eut frappé son fils Jean, âgé de 13 ans, a rapporté un millier de francs.

DÉTÉRIORATIONS

Nuitamment des voleurs ont arraché des pommes de terre dans les coins de terre appartenant à MM. Alfred BIRON et Firmin ANTOINE, demeurant dans les Fonds d’Acoz.

UN NOUVEAU SUCCÈS

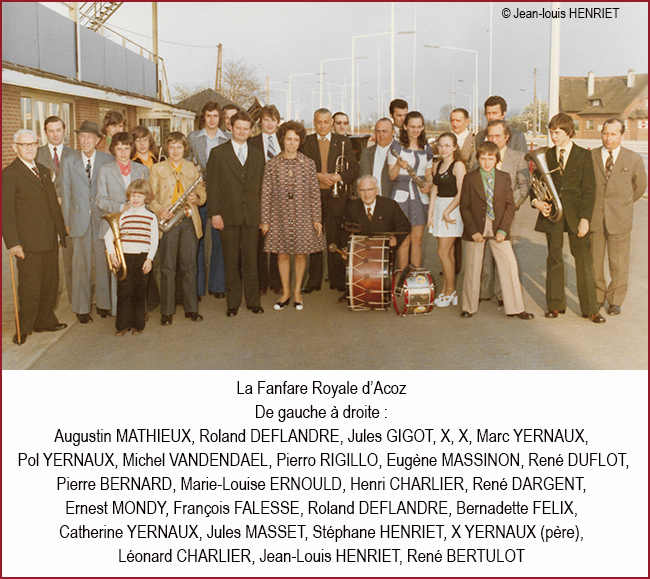

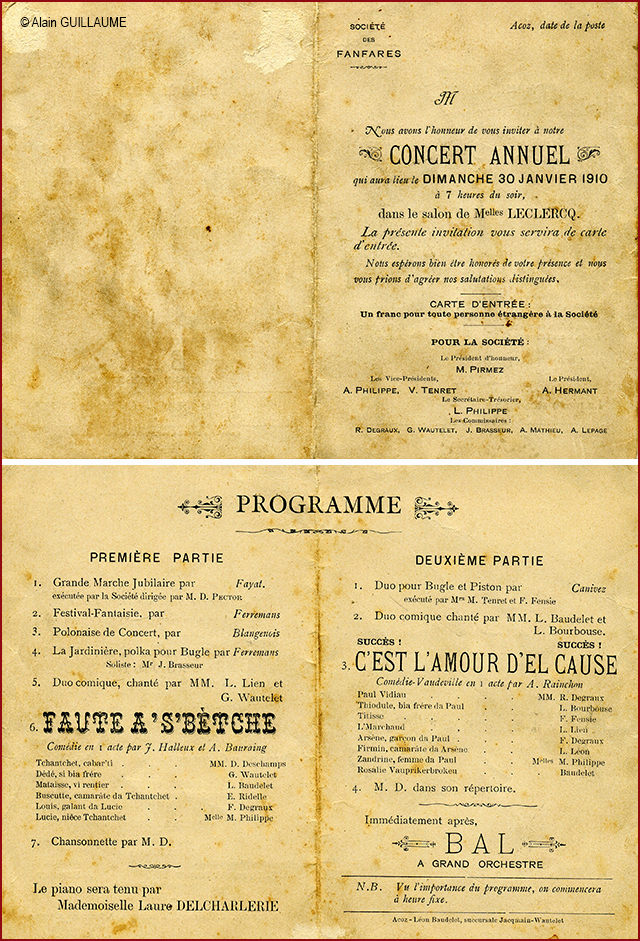

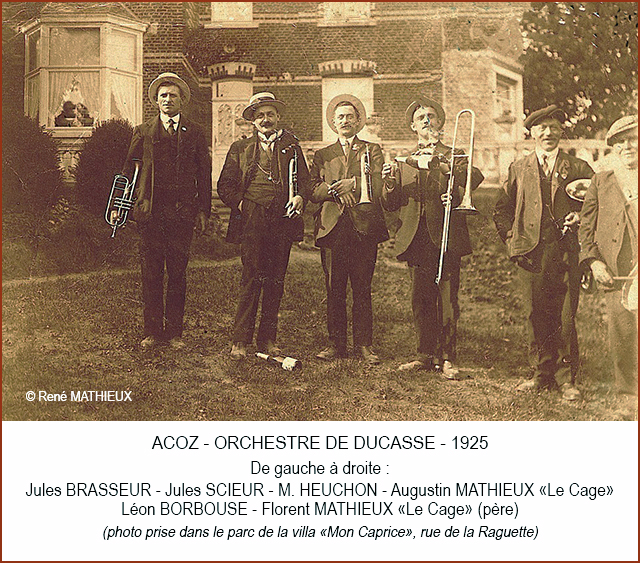

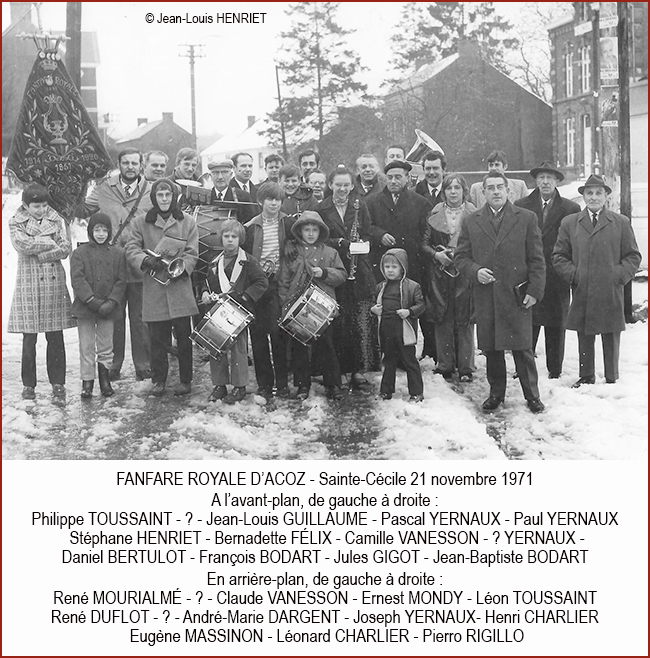

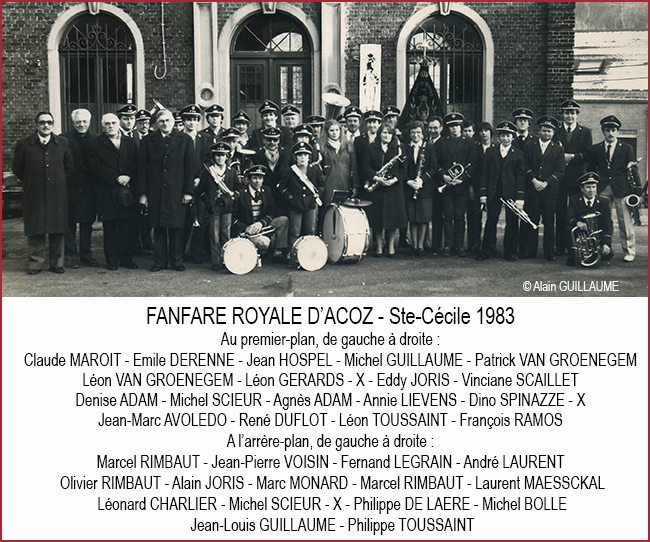

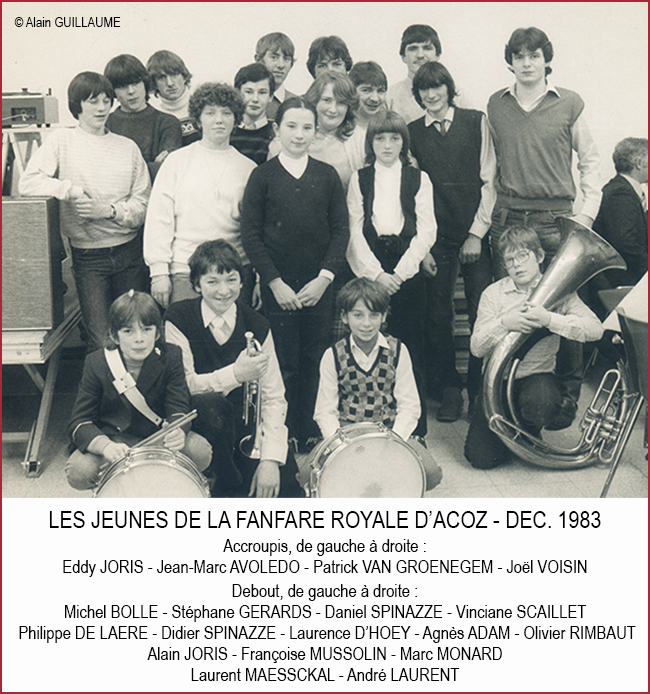

Joseph LANDRAIN d’Acoz vient de remporter le 1er prix avec la plus grande distinction au concours de l’Académie de Musique de Châtelet et reçut aussi les chaleureuses félicitations du jury. Son exécution à la flûte de « La Flûte de Pan » et du « grand solo de flûte » lui valut 48 points sur 50, ce qui démontre clairement la haute valeur de son exécution. M. LANDRAIN, âgé de 16 ans, est le fils de M. Emile LANDRAIN, un honorable ouvrier de la localité. Nous félicitons de tout cœur ce jeune lauréat qui appartient à la Société Royale des Fanfares d’Acoz et lui souhaitons de continuer dans cette voie.

———–

11 juillet 1941

OPTIMISME

Il y a quelques mois, beaucoup de gens se lamentaient car les plants de pommes de terre ne devaient pas arriver, on n’aurait pas de semences de poireaux et le temps exécrable allait compromettre toutes les récoltes. D’après l’opinion générale, nous courions à la famine la plus noire. Qu’advint-il de ces pronostics désastreux ? La récolte de foin est bonne. Les plants de « Parmentières » sont arrivés en quantités suffisantes. Chacun a reçu sa part. Ils sont plantés, les fanes sont belles et prometteuses de belles récoltes. Les blés se portent bien aussi. En un mot, toutes les cultures promettent. L’humidité et la chaleur ont favorisé la végétation. Maintenant le soleil se charge de les mûrir. Ceci démontre une fois de plus qu’on a tort, grandement tort, de broyer du noir. Encore une bonne leçon pour les pessimistes « professionnels » et les lanceurs de bobards.

———–

14 juillet 1941

MIETTES D’HISTOIRE

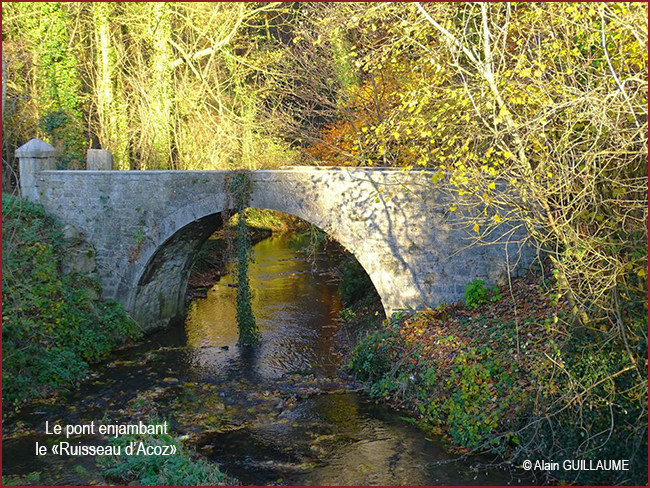

En proche Condroz, dans une riante vallée baignée par la jaseuse rivière, la Biesme, niche le beau village d’Acoz qui serait certainement demeuré à l’écart de la curiosité du monde si la procession de sainte Rolende n’y passait pas, si le beau folklore de saint Roch n’existait pas et si on n’y avait pas découvert un gisement de minerai de fer qui donna naissance à une réputée industrie du fer. Le nom d’Acoz vient du nom latin « aqua » (eau) en raison de l’eau abondante qu’on y trouva. Bien que le village ne fût défriché qu’assez tard on y découvrit des vestiges des époques romane et franque. A l’époque communale Acoz était une ancienne ville à lois qui jouissait des privilèges sensiblement les mêmes que ceux des communes. Ses habitants pouvaient élire une partie de leurs édiles. Essentiellement agricole, la physionomie du village changea au XVIIe siècle avec la découverte de gisements de minerai de fer qui donnèrent naissance à une prospère industrie du fer. D’autres industries extractives naquirent encore dans la suite qui donnèrent à la commune un splendide essor. Acoz dans le domaine spirituel appartint pendant longtemps à la « paroisse de Gerpinnes » puis au XIXe il fut érigé en succursale indépendante. Aujourd’hui, Acoz est redevenu un village agricole, beaucoup de ses industries étant disparues.

———–

15 juillet 1941

ATTENTION AUX DORYPHORES !

Le terrible doryphore est revenu dans les Fonds d’Acoz et ses dégâts, jusqu’ici, sont minimes. Toutes les mesures ont d’ailleurs été prises pour limiter les effets néfastes de ce terrible ravageur. Il importe donc que chacun surveille attentivement et régulièrement sa culture de pommes de terre. C’est un impérieux devoir vis-à-vis de la communauté.

UN ORAGE BIENFAISANT

Depuis un certain temps, les fortes chaleurs avaient provoqué une grande sécheresse qui menaçait de compromettre les récoltes, lesquelles commençaient à manquer de l’humidité nécessaire à leur dernier développement. Aussi, n’entendions-nous que lamentations. La même rengaine circulait de bouche en bouche : « il est grand temps qui plouve ! ». Maintenant il a plu copieusement et l’on est content. L’orage fut le bienvenu malgré les appréhensions qu’il suscitait au point de vue de la destruction. Il dura cinq heures, mais fut relativement paisible. Il ne manifesta point la moindre furie et si à un certain moment l’eau tomba à torrents, elle ne provoqua pas de dégâts, exception faite pour certains carrés de blé qui sont penchés. Nous espérons qu’ils n’en souffriront pas. Toute la végétation a repris vigueur et maintenant l’assurance revient au sujet de l’importance de toutes les récoltes. Nous pouvons dire que les écluses célestes se sont ouvertes au moment opportun.

———-

25 juillet 1941

LA DUCASSE

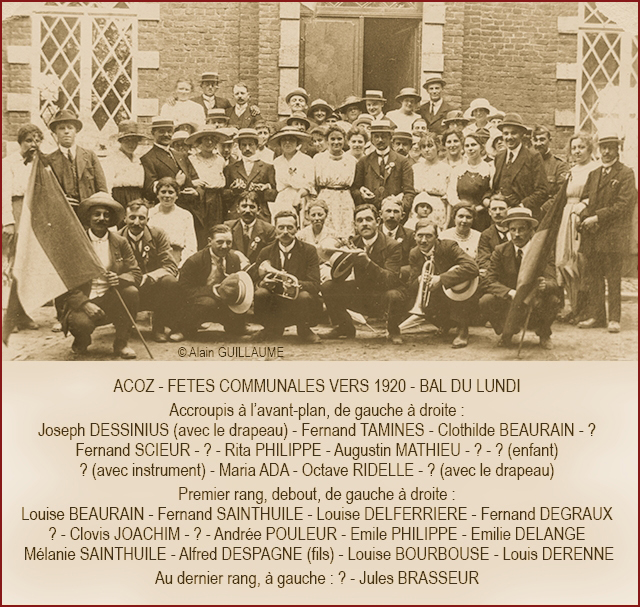

Dimanche dernier c’était le jour de la « ducasse ». Façon de parler naturellement… C’était le jour et puis c’est tout… On en parla beaucoup en évoquant les joyeusetés que cette ducasse engendrait : bals, beuveries, concerts, « tour du lundi », bal renversé, visite des porte-monnaie, jeux divers provoquant les éclats de rire, feu d’artifice, loges foraines, chevaux de bois, etc… Seules les luttes au jeu de balle furent perpétuées. Dimanche, à la pelote, Acoz battit Gozée en lutte de championnat et le lundi ce fut la lutte de défi Acoz (pelote), Acoz (petite balle), à la pelote. Nous n’avons donc pas perdu tout de la « ducasse ».

———-

26 juillet 1941

DÉCÈS

Léon TAMINES, demeurant le quartier du Dessus-du-Bois, ancien conseiller communal, vient de mourir après une brève indisposition. Jeudi, ses funérailles se sont déroulées au milieu d’un important concours de monde.

LE CROUP

Nous apprenons qu’un enfant de Lausprelle est atteint du croup. Des mesures sont prises pour enrayer le mal.

LE BEURRE

Mercredi, une distribution de beurre fut faite dans la localité. Elle fut naturellement bien accueillie.

———–

4 août 1941

LES CULTURES

Le village ressemble à un véritable et immense jardin. Sur les plateaux s’étendent les moissons abondantes, les pommes de terre en rangs serrés, les trèfles touffus aux fleurs écarlates… Derrière les maisons aux jardins remplis de beaux légumes, il y a même de grandes étendues de légumes dans les champs. C’est que tout le monde a voulu s’assurer le plus de récoltes possibles. Dans un vaste terrain ont été plantées les pommes de terre nécessaires à la soupe distribuée aux enfants des écoles et aux nécessiteux de la commune. Acoz est un beau jardin et les efforts de chacun sont récompensés. Et, la garde veille…

———-

8 août 1941

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHARLEROI

La juridiction de Charleroi a sanctionné les infractions par les condamnations suivantes : 10.000 francs à Raoul GROTTE, d’Acoz, pour fourniture insuffisante de lait et prélèvement abusif pour nourriture de veaux de moins et de plus de 100 jours ; 2.850 francs à Victor DELMELLE, d’Acoz, pour fourniture insuffisante et vente de lait sans timbres.

———–

11 août 1941

LES ENFANTS ET LE CHOCOLAT

Durant les vacances les enfants continuent à recevoir leur ration de chocolat. On conçoit aisément qu’ils ne manquent pas d’aller la chercher, les uns à l’école, les autres au magasin qui leur a été désigné.

LA GARDE VEILLE

La garde rurale fonctionne. Munis de « gourdins » nos gardes parcourent nos champs l’œil et l’oreille attentifs fermement décidés à démontrer à ceux qui l’ignorent, ce qu’est la propriété d’autrui. On le sait fort bien car les vols plutôt rares qui se sont produits à Acoz ont été perpétrés le jour. De plus, tout le monde veille sérieusement son jardin. C’est une bonne mesure de prudence. Il ne faut pas laisser le champ libre aux voleurs. Et comme au bon temps de la garde civique, on raconte déjà de bonnes blagues sur le compte des gardes. Il faut bien rire un peu. Quoi qu’il en soit, la garde veille avec bonne volonté… Acoziens, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles.

———–

16 août 1941

DÉCÈS

Nous apprenons le décès de M. Roger POULEUR, âgé de 22 ans, fils de M. Jules POULEUR-COLLE, demeurant au quartier du Dessus-du-Bois. Le défunt avait fait la campagne de 1940 avec le 2e Régiment des Chasseurs à Pied de Charleroi et avait accompli tout son devoir avec un réel mépris du danger. Durant la mobilisation, il avait été gravement malade et lorsque survint la guerre, il n’était pas encore complètement rétabli. Après sa démobilisation, sa santé n’était pas trop bonne mais à force de soins elle parut se rétablir. Il épousa Mlle Léo DRAYE et de cette union naquit une fille, actuellement âgée de quelques mois. Il y a quelques semaines, sa santé vacillait et cependant il continuait à travailler dans la mine. Malheureusement, un jour on dut le « remonter » tellement il souffrait du ventre et de l’estomac et une intervention chirurgicale fut jugée urgente. Celle-ci s’effectua normalement, mais bientôt on remarqua que l’état du malade, au lieu de s’améliorer, empirait. Une nouvelle opération fut pratiquée, mais sans succès. La lueur d’espoir s’éteignit bientôt, cependant que sur son lit de souffrances cruelles, le malheureux résistait stoïquement. Lundi, le médecin déclara qu’il n’y avait plus rien à faire, et M. POULEUR fut ramené à son domicile où il mourut quelques instants après. La nouvelle de ce décès provoqua un vif émoi dans le village où il était sympathiquement connu, ainsi que sa famille. Le malheureux n’aura goûté que bien peu de temps les joies du foyer et de la paternité. A son épouse éplorée, à ses parents, à son jeune frère si cruellement éprouvés eux aussi, nous présentons nos sincères condoléances.

SUCCÈS

Nous apprenons avec un vif plaisir que le jeune Emile STAQUET, fils de M. Augustin STAQUET, vient de réussir son examen de sortie du degré moyen à l’Institut des Frères de Châtelet avec 487,5 points sur 600, soit 81,5 %.

———–

21 août 1941

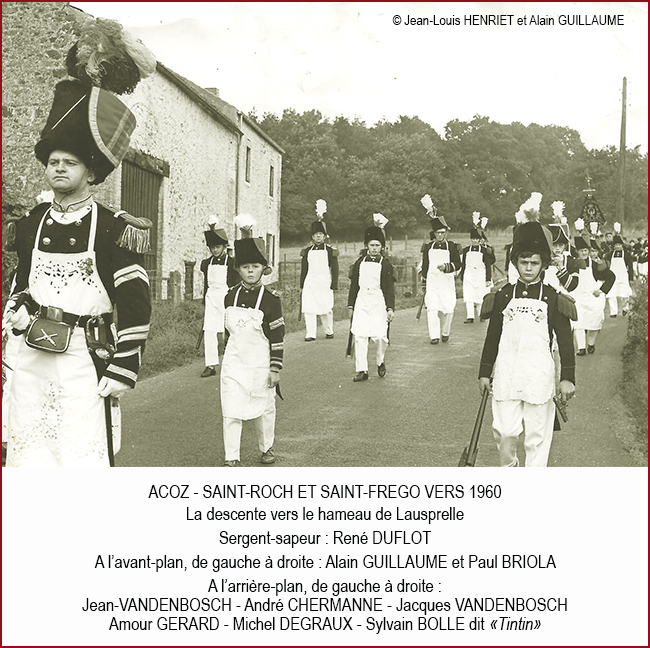

LA SAINT-ROCH

« Tiens, c’est Saint-Roch aujourd’hui ! » se dirent bien des gens, dimanche dernier… Eh oui, c’était la Saint-Roch ! Que de souvenirs sont conservés de cette belle fête folklorique ! Chacun se remémorait le beau cortège des Marcheurs, les pétardes, la rentrée en grande pompe au son des cloches tandis que battaient les tambours et que résonnaient les fanfares. Journée inoubliable, qu’une journée de Saint-Roch. Et les fameuses « pasquayes » du lundi donc !… Chaque « Marcheur » les a toujours présentes à la mémoire. On ne se fit pas faute d’évoquer également ces fameuses bombances de ce jour-là, les bonnes tartes, reines des belles tablées de Saint-Roch… La ducasse procurait aussi beaucoup de plaisir aux jeunes et aux vieux. De cette ducasse, une seule attraction eut lieu cette année, une lutte de jeu de balle au cours de laquelle le dynamisme irrésistible des joueurs força l’admiration du public et créa un entrain endiablé.

———-

23 août 1941

UNE NUIT DE GARDE

Quand une terre a été travaillée avec ténacité, quand le champ est le produit d’un long effort, quand chaque épi correspond à une goutte de sueur, quand les belles pommes de terre sont le produit d’un long travail, l’amour du champ grandit en proportion du labeur réclamé. Il ne faut donc pas s’étonner que la réussite du travail soit gardée jalousement. Pour cela la vieille garde veille soigneusement et des particuliers aussi. 10 heures du soir… Un chant mystérieux s’élève des épis dont la nappe s’étend par les plaines… La lumière défaille, le soir écoute déjà la marche mystérieuse de la nuit. Sur la nature tombe la paix. Le vent souffle. La garde commence sa tournée, chaque homme est armé d’un bâton. Chacun se sent en bonnes dispositions et contemple la lune, l’amie de ses rondes nocturnes. Les hommes parlent à voix basse pour ne pas troubler le silence de la nuit. Il fait assez frais. Tout est calme. On continue à marcher pour se réchauffer. Un petit bruit ; un rien. Qu’est-ce ? Des lapins qui viennent folâtrer au clair de lune… Vite une gorgée de malt bien chaud du thermo, « pour se remettre du cœur au ventre »… Le liquide passe comme une lettre à la poste… Ce ne fut qu’une alerte… Et la nuit s’achève silencieuse tandis que la garde continue à veiller en écoutant le paisible langage du vent… Maintenant s’allument les premiers feux du jour… Les coqs chantent à voix déployée, leurs cocoricos sonores commandant la fin de la garde…

———-

27 août 1941

TOMBÉ MORT

Gaston VANDERHEYDEN, exploitant de sables, et M. V. POULEUR en arrivant à la sablière y ont découvert le cadavre de l’ouvrier Ernest CLÉDA. M. le Dr L. WAUTHY ne put que constater le décès dû à une rupture d’anévrisme. Le défunt fut reconduit à son domicile. Né à Acoz en 1890, il avait fait la guerre de 1914-1918. Rien ne laissait prévoir une fin aussi brutale. Ce décès a provoqué un vif émoi à Gerpinnes et à Acoz.

(Voir « ACOZ ET LA GUERRE 1914-1918 » de Geneviève LUSIAUX et Guy ANTOINE, page 109).

———–

29 août 1941

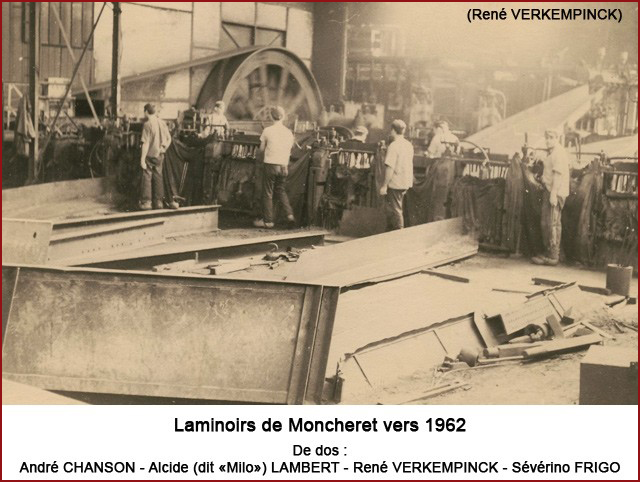

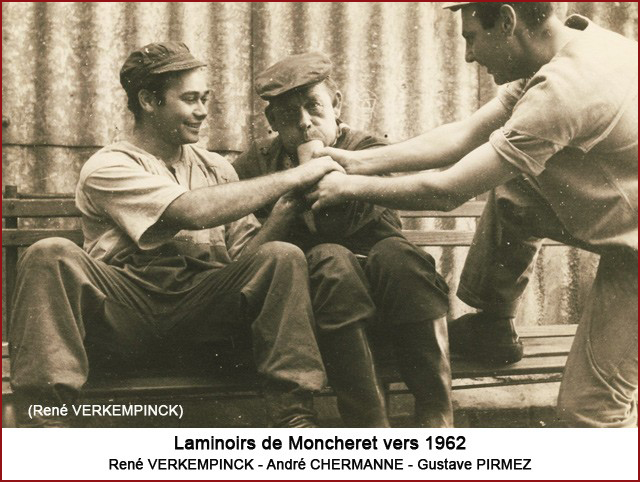

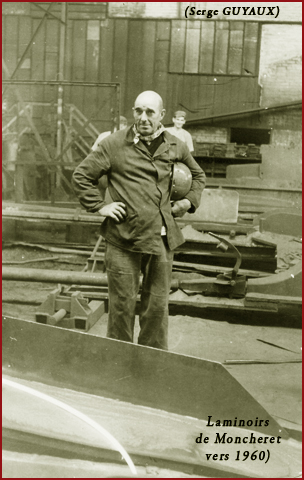

A MONCHERET

Le samedi 30 août, commencera le tournoi de pelote entre les équipes des diverses divisions des A.M.S. de Monceau : A.M.S. Monceau, A.M.S. Fontaine et A.M.S. Moncheret. La direction générale des A.M.S. a doté ce tournoi d’une coupe, de 500 francs en bons de marchandises, 300 et 200 francs. Moncheret sera composé de Jules NICOLAS, Jean RIDELLE, Jean SANDERMANS, Achille SAINTHUILE, Augustin JONART et Léopold COIGNET. Tout le personnel de Moncheret et tous les amateurs de beau sport seront au poste.

———-

8 septembre 1941

A ACOZ, UN INCENDIE ANÉANTIT, DANS LE HANGAR OU ELLE ÉTAIT ENTREPOSÉE, LA RÉCOLTE DE FROMENT ET D’AVOINE, DE 16 HECTARES DE TERRAIN

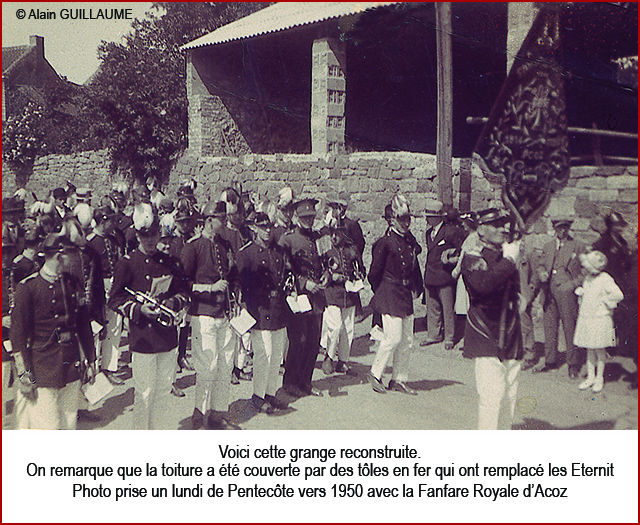

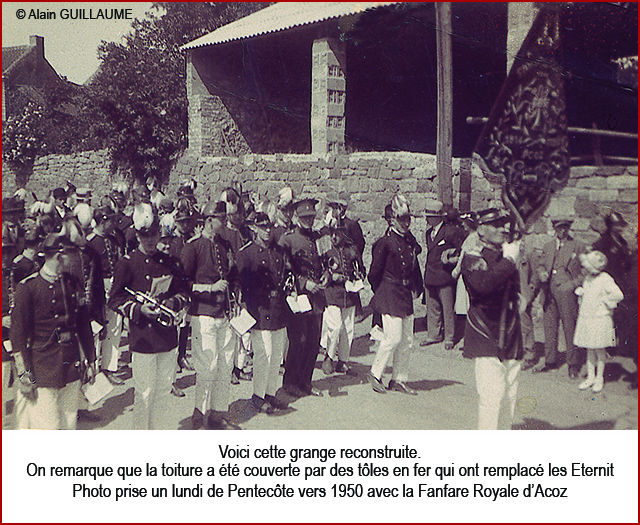

La paisible localité d’Acoz a été mise en émoi, samedi dans la soirée vers 22 heures 30, par un incendie monstre d’une violence extraordinaire, et, si les renseignements qui nous ont été communiqués sont exacts, un préjudice incalculable a été causé. Depuis quelques jours, une récolte de froment et d’avoine était entreposée dans un vaste hangar long de 30 mètres sur 10 mètres de large, attenant à la ferme de Mme Mélanie PHILIPPE, rue des Ecoles à Acoz-Centre. Ce hangar, couvert d’un toit en Eternit avec une charpente sur des pilastres en béton, était de construction récente. La récolte provenait de 16 hectares de terrain appartenant à la fermière prénommée et nos lecteurs experts en la matière pourront se faire une idée de son importance si nous ajoutons que la récolte avait été constituée de 45 charrettes de céréales. Le hangar, il convient de le noter, était ouvert à tous les vents ainsi qu’il est d’usage à la campagne. Les habitants du quartier de la ferme de Mélanie PHILIPPE qui se reposaient calmement furent réveillés par les cris : « Au feu ! », qui éclatèrent dans le silence de la nuit. De fait, les lueurs sinistres s’échappaient du hangar qui flanquait l’habitation et plus particulièrement une grange pleine, elle aussi, de céréales. Immédiatement, l’alarme était donnée aux pompiers de Châtelet qui, un quart d’heure plus tard, se trouvaient sur les lieux du sinistre et mettaient leurs trois pompes en batterie. Il fallut se convaincre, tout de suite, de l’inutilité des efforts qui tenteraient de sauver la récolte attaquée par le feu. Celui-ci avait trouvé, faut-il le dire, une proie de choix. Aussi, les pompiers s’appliquèrent-ils à préserver l’habitation proprement dite, ainsi que la grange voisine du hangar en feu. Ils devaient y parvenir, non sans difficultés. La lutte contre l’incendie dura toute la nuit et toute la matinée du dimanche. Dimanche après-midi, les pompiers devaient encore arroser des monceaux de paille fumante sous lesquels le feu couvait toujours et menaçait, à tout instant, de se ranimer. C’est la police d’Acoz qui a mené l’enquête, laquelle essaiera de déceler les causes de ce sinistre d’importance. A l’heure où nous écrivons, on en est réduit aux suppositions quant à ses causes. Précisons que les dégâts ne seraient pas couverts par l’assurance. Ce détail ajouterait encore au caractère navrant de cet incendie qui, dans les circonstances présentes, et vu la quantité de céréales détruites, accuse un relief vraiment malheureux !

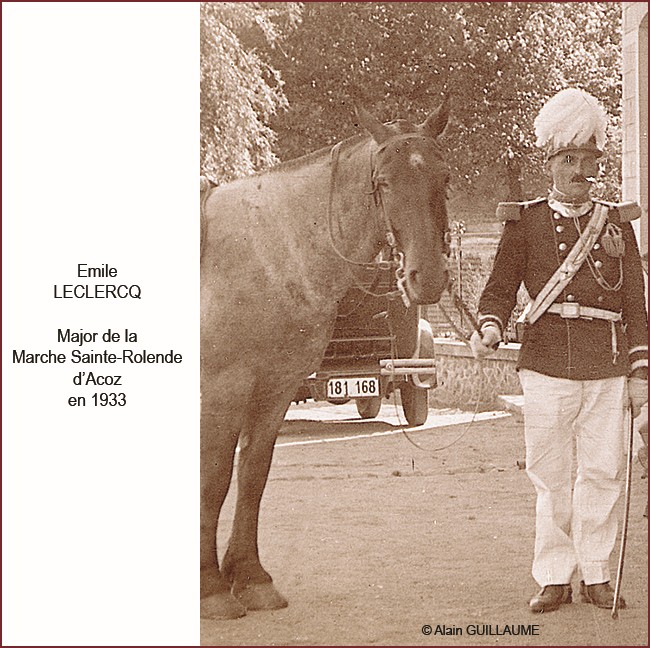

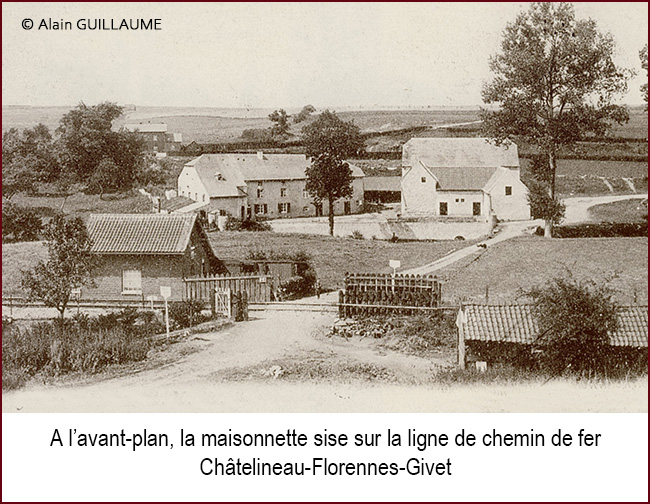

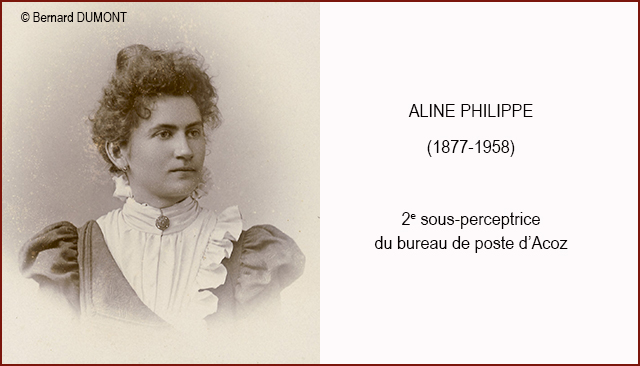

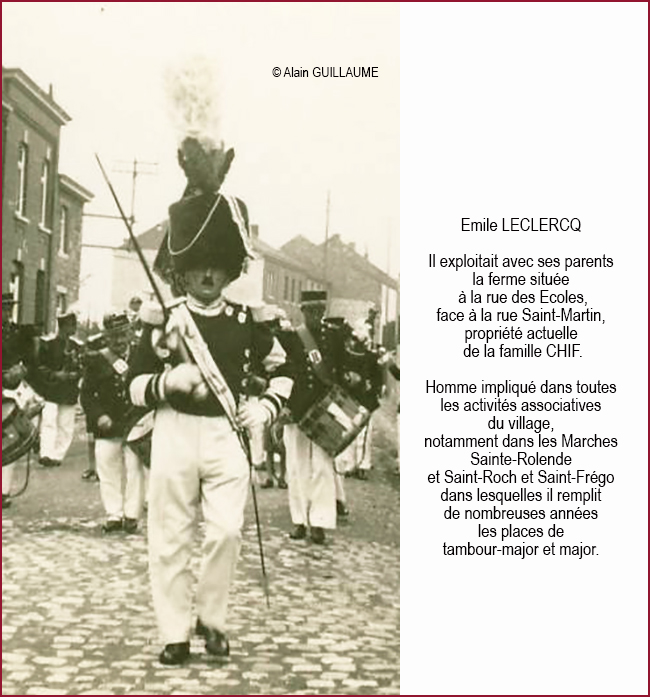

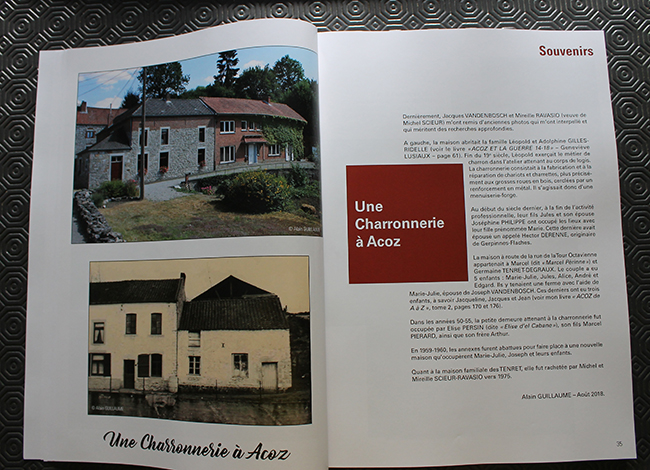

Cette ferme était située à la rue des Ecoles, en face de la rue Saint-Martin, propriété actuelle de la famille CHIF. Elle était exploitée par Léon LECLERCQ (décédé en 1904) et Mélanie PHILIPPE, parents d’Emile LECLERCQ (Voir ce blog, catégorie « Archives », « ACOZ DANS LA PRESSE REGIONALE EN 1940 », 9 mai 2024).

Le hangar se situait sur le terrain racheté par M. Omer MENEGUZZI qui y a construit sa maison. A l’avant-plan le mur d’origine du hangar incendié.

———–

12 septembre 1941

AU PROFIT DU SECOURS D’HIVER

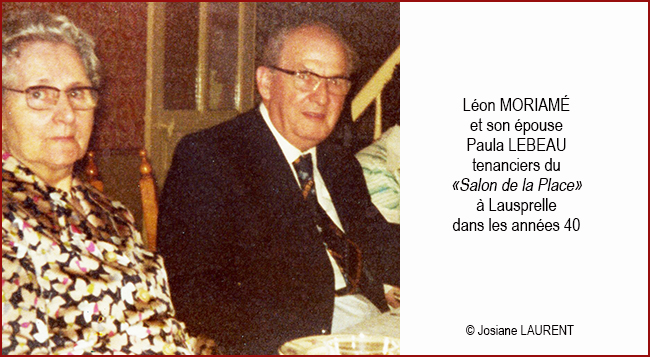

Le comité local du « Secours d’Hiver » a mis à profit l’amour de notre population pour le jeu de balle, ce sport spécifiquement du terroir, pour organiser une journée ballante en faveur de ses protégés. L’association sportive « Jeunesse et Sports » se mit d’emblée à sa disposition et mit sur pied un concours au jeu de pelote entre quatre équipes : Gougnies, Joncret, Acoz I et II. L’initiative est louable puisqu’à la charité s’ajoutait un divertissement sain et agréable. Le double but fut atteint : relativement nombreux fut le public et bonne la recette. Malheureusement la jolie balle pelote est généralement considérée dans la région comme une gueuse que l’on méprise ouvertement. Tout simplement parce qu’on n’en connaît ni les beautés, ni les charmes ; parce qu’on ne connaît pas le jeu de pelote académique qui déchaîne l’enthousiasme et la passion. Chez nous, on ne se dérange pas volontiers pour aller voir une lutte de balle pelote. Si le concours eût été joué à la petite balle, la recette eût été de beaucoup supérieure. Quoi qu’il en soit, on est content. Ce concours ballant se déroula sous la présidence de MM. Marcel MEUNIER et Léon MORIAMÉ, respectivement président et trésorier du comité de propagande, qui en sont aussi les deux chevilles ouvrières.

POUR LES PRISONNIERS

Dimanche prochain 13 septembre, l’association sportive « Jeunesse et Sports » organise un beau concours dont le bénéfice sera versé au « Colis du Prisonnier ». Voulant mettre tous les atouts dans son jeu le cercle précité s’est assuré le concours des deux réputées phalanges de première catégorie A, Couillet (SIESSENS), premier au classement et Auvelais (HUBERT), finaliste du critérium. Voilà donc une excellente initiative de l’association sportive qui unit, une fois encore, le sport du jeu de balle à la philanthropie. Le même jour on collectera encore au profit de ceux qui se trouvent actuellement dans un lointain stalag. Le beau jeu de balle ne pourra qu’en profiter.

———–

15 septembre 1941

UN 4e DEGRÉ

Dans le but de parfaire l’instruction des filles fréquentant les écoles libres agréées du Couvent des Sœurs de la Providence de Champion, et de leur donner des éléments nécessaires à accomplir la tâche que la famille attend d’elles, une classe nouvelle a été adjointe à celles existantes. Dans ce 4e Degré, elles recevront des cours ménagers, lesquels sont absolument nécessaires et qui manquaient jusqu’à présent. Il faut que toutes profitent de cette éducation qui est, répétons-le, primordiale. La construction du local a été entreprise pendant les vacances qui viennent d’être terminées et on nous informe que les cours sont commencés. Voilà une heureuse initiative.

———–

19 septembre 1941

DÉCÈS

Mercredi ont été célébrées en présence d’une nombreuse assistance, les funérailles de M. Emile HANCART (HANQUART) qui était sympathiquement connu dans la localité. Le défunt est le père de M. Georges HANCART, le joueur de balle pelote bien connu de l’équipe d’Acoz. Le décès de M. HANCART avait suscité un vif émoi dans le village. Nous présentons à son épouse et à ses enfants éplorés nos condoléances émues.

———–

12 novembre 1941

VOL DE FROMENT

Robert PHILIPPE, cultivateur au quartier du couvent, vient de faire connaissance avec des amateurs de froment à bon marché. Sur le coup de 10 heures du soir, ils sont entrés dans la grange lui appartenant et non attenante à son habitation, et emportèrent une quantité de 200 kilos de froment. M. PHILIPPE était assis dans sa cuisine au moment où le vol a été commis. Le malheur est que personne ne passa sur la rue à ce moment. Plainte a été déposée entre les mains de la gendarmerie de Gerpinnes. Malgré les difficultés, l’enquête est conduite activement.

Cette ferme était située à la rue des Ecoles, actuellement au numéro 17 et propriété de René GILSON-MACAIGNE. La grange en question se trouvait en face, actuellement propriété de Marie-Thérèse KAISIN. En 1914, ce bâtiment abritait la famille Clément POULEUR-MONDY (les parents d’Emile POULEUR dit « Mon’dî »). Il fut incendié en août 1914 et fut transformé en grange. Celle-ci fut la proie des flammes le 31 octobre 1948. Les ruines furent rachetées par Alexandre et Rosa KAISIN qui les ont transformées en habitation.

———–

12 novembre 1941

BEL ACTE DE COURAGE

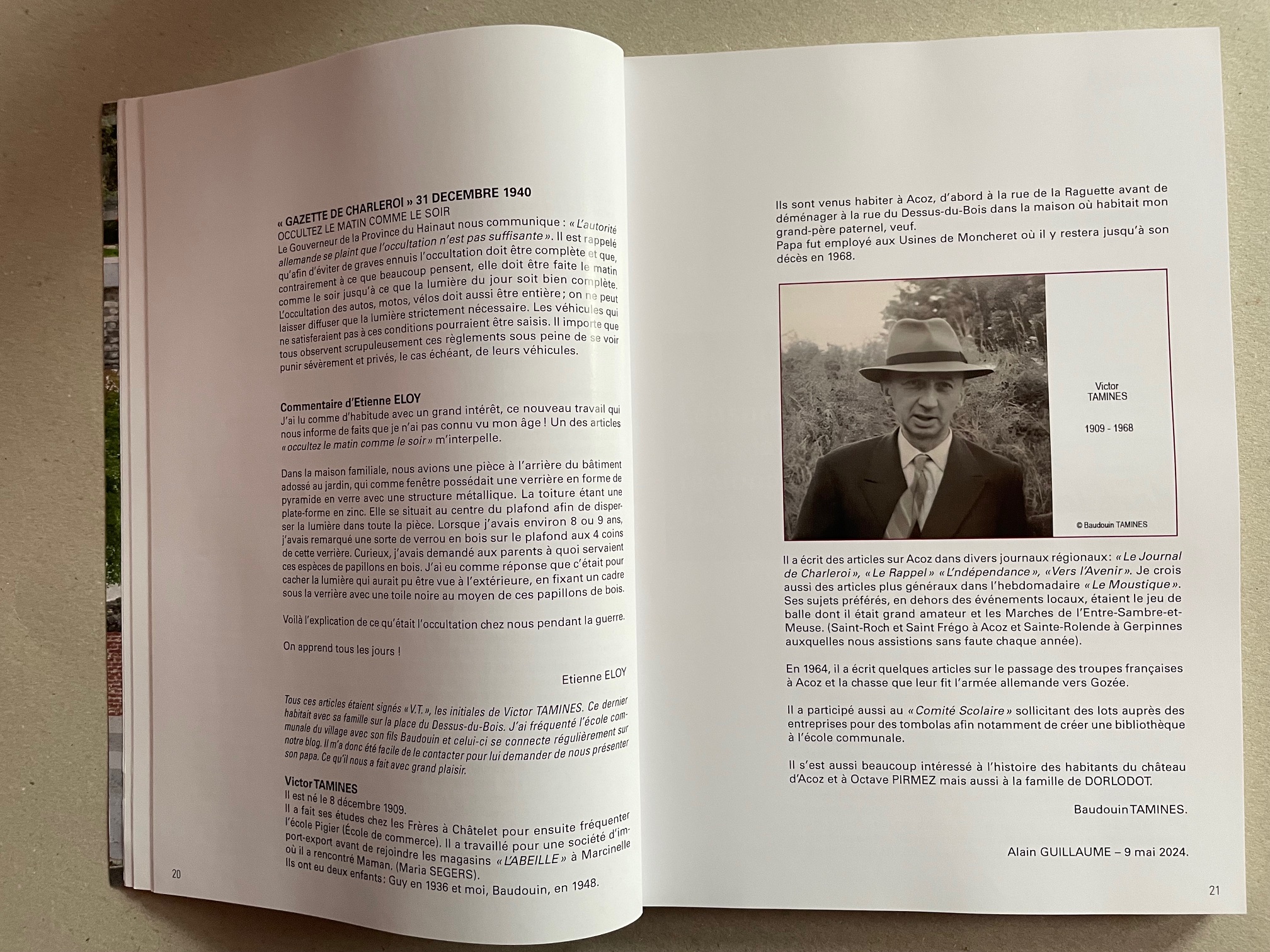

Jules TAMINES, métallurgiste, habitant la localité, est parvenu à arrêter dans leur course deux chevaux emballés et à les maîtriser en attendant l’arrivée de leur propriétaire qui les avait débridés pour leur permettre de manger pendant qu’il chargeait son tombereau, sur le coup de midi. Pour les maîtriser, M. Jules TAMINES, remarquons-le, dut les tenir solidement à la bouche. M. TAMINES qui est occupé à la division de Moncheret des Aciéries et Minières de la Sambre, est le père Victor TAMINES, notre correspondant d’Acoz et environs. Nous le félicitons bien sincèrement.

VOL DE VÉLO

Roger POULEUR, élève de l’Ecole Industrielle, à l’Ecole Moyenne de Châtelet, a constaté, le soir, à l’issue des cours, que son vélo déposé dans la cour dudit établissement avait disparu. Sur-le-champ, la direction fit des recherches mais en vain, le voleur avait disparu, cela se conçoit. M. POULEUR alla en informer la police de Châtelet.

VOL DE CHOUX

Nuitamment, le jardin appartenant à Mme Léon TAMINES du Dessus-du-Bois reçut la visite d’un voleur qui déroba une certaine quantité de choux.

———–

18 novembre 1941

CHIEN EMPOISONNÉ

Hyppolite DEFRANCE, demeurant grand’route, à proximité de la gare, a eu la surprise de voir son chien râler. A n’en point douter l’animal avait été empoisonné. Dans ces conditions, M. DEFRANCE sut qu’il ne devait dormir que d’un œil s’il voulait s’éviter des « désagréments nocturnes ». Il monte donc bonne garde. Et il a parfaitement raison.

LA SAINT-MARTIN

Mardi c’était la fête du bon saint Martin qui nous gratifie de son été tardif. Ultime effort de la belle saison dans sa lutte contre les frimas de l’hiver. Après ceci les dieux de la lumière délaisseront définitivement notre hémisphère pour faire place aux jours les plus courts et les plus tristes de l’année. Dimanche prochain est le jour qui lui était réservé jadis : des fêtes religieuses et une ducasse étaient organisées en son honneur. Ceux qui n’ont point vu cette ducasse ont raté un spectacle des plus amusants. Ce n’était pas irrévérencieux que de faire ribaude ce jour-là, si nous en croyons ce qu’on raconte chez nous. Le trouvant un jour à table chez l’Empereur, au lieu de trinquer avec lui et l’Impératrice, il se tourna vers un mendiant (qui devait se trouver là comme par hasard !) et fit avec lui le « prosit » traditionnel !… devenant par ce fait le patron des buveurs bons chrétiens, qui n’oublient jamais leur prochain lorsqu’ils s’adonnent à la dive bouteille ! Dans les fermes, on tuait les oies de saint Martin et l’on tournait les meilleures sauces.

AU SECOURS D’HIVER

Prochainement le Secours d’Hiver procédera à une distribution de charbon aux nécessiteux de la commune. Les personnes qui croient réunir les conditions requises pour bénéficier de cette distribution doivent se faire inscrire au château de M. le Baron PIRMEZ.

———–

27 novembre 1941

UN BEAU GESTE

Samedi, M. le Baron et Mme la Baronne PIRMEZ avaient réuni, dans une dépendance du vieux castel, les enfants des écoles du Centre auxquels un dîner copieux fut servi. A belles dents, tous les jeunes convives firent honneur aux plats et au dessert. Il est superflu de souligner que ce dîner fut accueilli avec une satisfaction unanime.

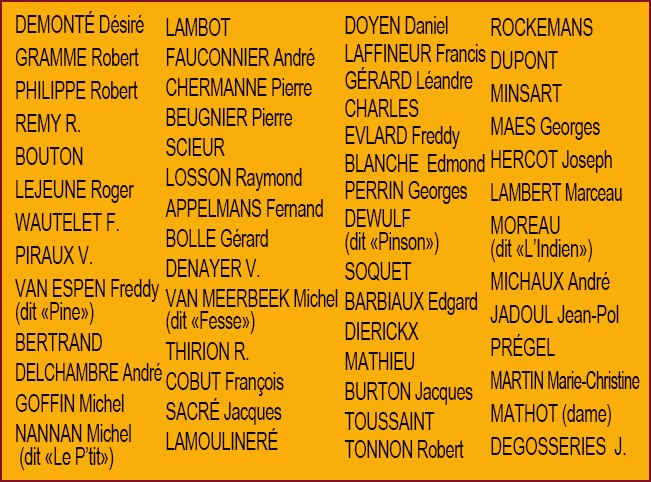

LA LISTE DE NOS PRISONNIERS DE GUERRE

Voici la liste des prisonniers de guerre de notre commune : MM. ADAM Fernand, BERGER Léon, BERGER René, BROZE Georges, BUSINE Gaston, CHAPEAUX Emile, DECHAMPS Didier, HOUYOUX Germain, JAVAUX Adolphe, JONNIAUX Robert, JOREZ Albert, MASKAL Germain, MULKENS Jean-Baptiste, NOCENT Georges, NOCENT Noël, TENRET Maurice, THIBAUT Maurice, THIRIAUX Marcel, VANDEVEYER Edouard, WERTZ Frédéric.

———–

1er décembre 1941

POUR LES PRISONNIERS DE GUERRE

La « Journée du Prisonnier » organisée par l’association sportive « Jeunesse et Sports », avec l’appui des combattants de 14-18, a rapporté la somme de 1.522,50 francs qui se répartit comme suit : collecte faite à Acoz-Centre : 650 francs ; collecte faite à Lausprelle 380 francs ; lutte au jeu de balle : 492,50 francs. Le comité organisateur nous apprend qu’il avait l’intention d’envoyer un colis supplémentaire à chacun des 20 prisonniers de guerre. C’est la raison pour laquelle la somme avait été gardée dans la caisse. La chose n’étant pas possible, les ayants droit, épouses ou parents, recevront la somme à laquelle ils ont droit. Au nom des prisonniers de guerre, un grand merci.

———–

6 décembre 1941

A LOUER

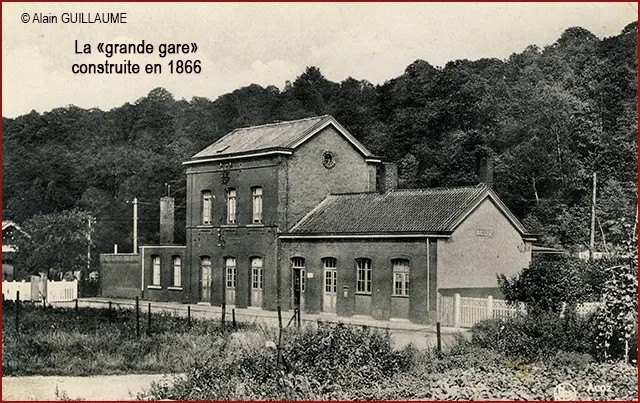

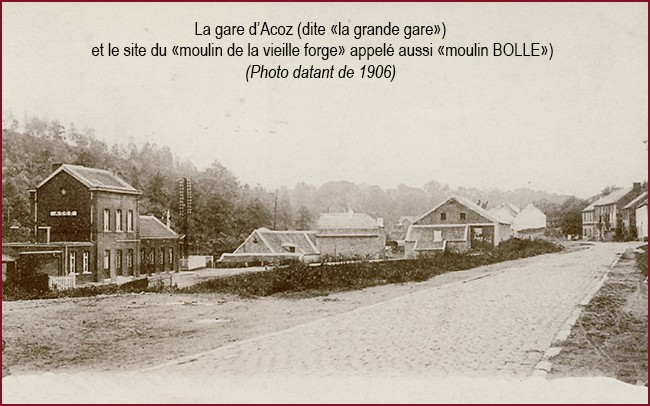

A Acoz, place du Dessus-du-Bois, maison comprenant : une grande place bas, une place haut, grenier, remise, beau jardin bien clôturé. 100 francs par mois. S’adresser chez Melles LECLERCQ, « Hôtel de la Gare », à Acoz.

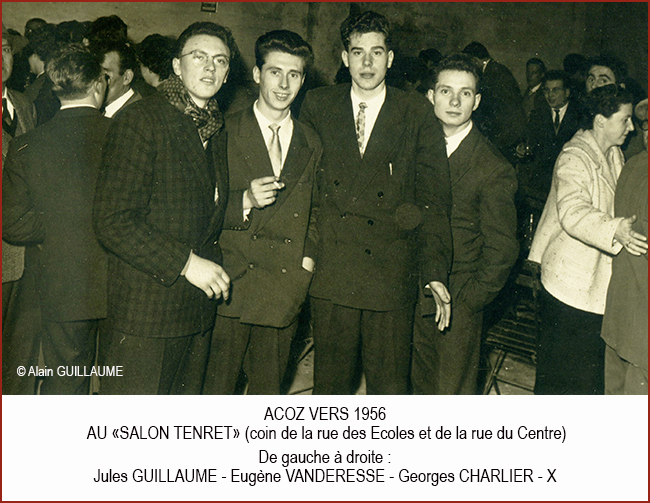

Cet hôtel était situé sur l’actuelle rue de Moncheret, en face du ballodrome.

———–

19 décembre 1941

VOL ET DÉPEÇAGE D’UN MOUTON

Mercredi dans l’après-midi, des malandrins ont abattu et dépecé, dans une prairie, un mouton de 60 kilos, valant 2.000 francs et appartenant à Marie LELOUP, ménagère, domiciliée à Acoz, au quartier du Dessus-du-Bois. La bête se trouvait dans une prairie située non loin de l’habitation. Les restes du mouton ont été retrouvés dans un parc appartenant à M. le Baron de DORLODOT. La brigade de gendarmerie de Gerpinnes a ouvert une enquête.

———–

22 décembre 1941

Un MOUTON DISPARAIT

Des malandrins ont emmené, jeudi après-midi, un mouton de 60 kilos, appartenant à M. Louis DEBERGH, ouvrier pensionné, demeurant à Acoz, au quartier du Dessus-du-Bois. Le mouton se trouvait dans une prairie à 200 mètres de l’habitation. La brigade de gendarmerie de Gerpinnes enquête. C’est la deuxième fois qu’un pareil vol est commis au même quartier depuis deux jours.

RÉVEIL

Enfin, nos cercles dramatiques sortent un à un de leur torpeur. « Le Progrès » va se remettre à la tâche, lui qui depuis tant d’années se dévoue pour les déshérités. Il saura encore le faire comme pas un, n’en doutons point. « Nos Loisirs » que préside M. Albert PHILIPPE, organisera sous peu une soirée pour les prisonniers. Enfin, « Le Cercle Sainte-Cécile » va lui aussi remonter sur les planches. Nous les félicitons.

(Voir « ACOZ de A à Z », tome 3, pages 210-211).

*******

© Alain GUILLAUME – 12 juin 2024.