Par Jean-Luc FAUCONNIER, Président de l’Association littéraire wallonne de Charleroi

Alain GUILLAUME a eu l’excellente initiative de confier à Èl Môjo dès Walons la copie d’un document qui répond à la question que se posait Jean FAUCONNIER (1915 – 2000) dans un article intitulé « Octave PIRMEZ a-t-il écrit en wallon ? »1

L’auteur de cet article y reproduisait une liste de 129 mots wallons avec leur traduction en français et se demandait si ce « lexique personnel » n’allait pas servir à écrire un texte où notre langue régionale aurait joué un rôle plus ou moins important.

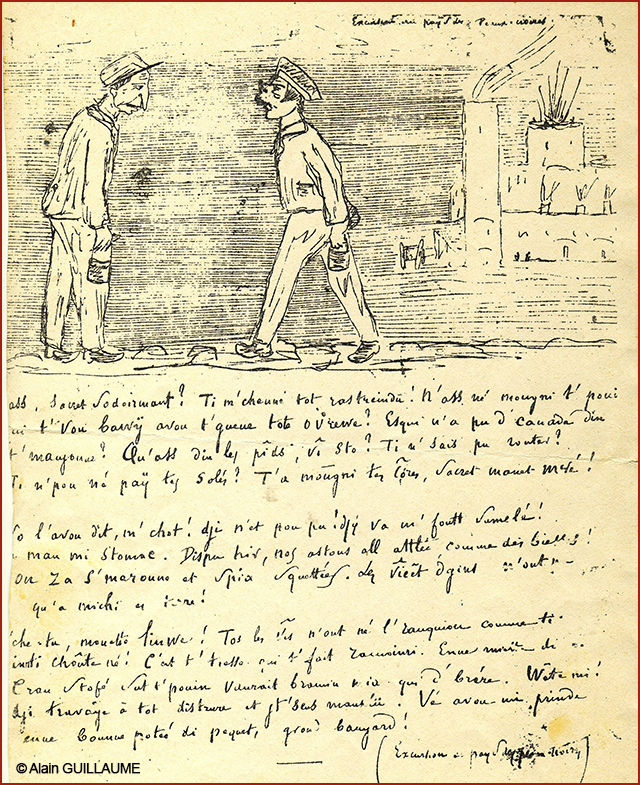

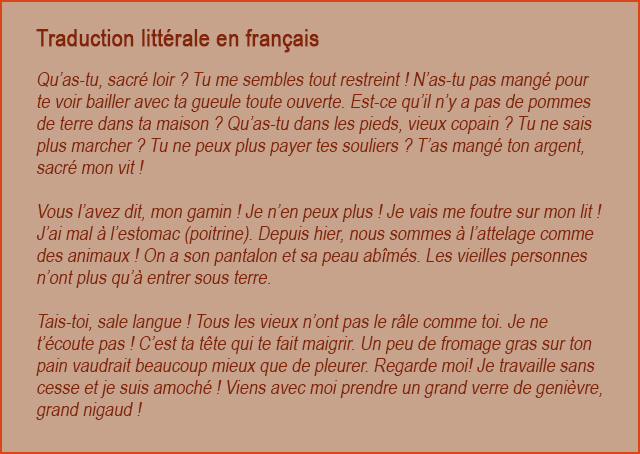

Le document transmis par Alain GUILLAUME reprend un court texte – un dialogue – entièrement en wallon, portant comme titre « Excursion au pays des Peaux-noires » et il est illustré d’un dessin dû à Octave PIRMEZ qui représente deux ouvriers, avec à l’arrière-plan, ce qui pourrait être une entreprise sidérurgique. Le « solitiare d’Acoz » a donc bien écrit en wallon.

Ce texte est-il le seul du genre ? La question demeure sans réponse jusqu’à ce jour puisque les « archives » de la famille PIRMEZ ont probablement disparu.2

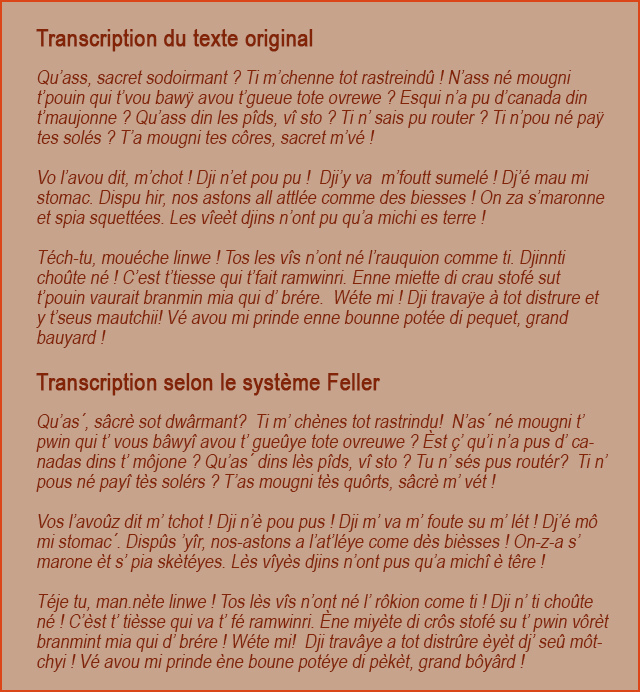

Nous reproduisons ci-dessous le texte dans une transcription du manuscrit – quelques doutes concernant la lecture de celui-ci subsistent – et une version dans une transcription basée sur le système Feller.

Il n’est pas question ici d’évoquer la qualité littéraire de ce dialogue. Octave PIRMEZ a dû y reprendre des éléments de conversation qu’il a pu entendre chez des « gens du peuple » à Châtelet, où il naquit, à Châtelineau, où il a résidé durant son enfance, où encore à Acoz, où il a vécu une grande partie de sa vie.

Quoiqu’il en soit, la langue qu’il utilise – ce qui est aussi celle de sa liste lexicale – est le wallon occidental et plus particulièrement celui de la région 1b telle qu’elle a été délimitée par Adelin GRIGNARD3.

Cette petite aire située au nord de la Sambre; c’est une région agricole où se sont néanmoins développées des industries (charbonnages, entreprises sidérurgiques, poteries) dans sa partie septentrionale. Elle est limitée, à l’ouest, par le ruisseau d’Hanzinne et, à l’est, par la Biesme4. Elle jouxte le domaine du wallon central dont elle possède quelques traits spécifiques tels l’article défini li et la voyelle d’appui épenthétique i : li gamin ‘le gamin’, li feume, ‘la femme’; i va a scole, ‘il va à l’école’, ène bèle sicole, ‘une belle école’.

Quelques remarques sur le texte

- qu’as´ ? ‘qu’a-tu ?’ ; il s’agit de la forme interrogative devenue archaïque, avec une sonorisation du –s de la deuxième personne de la conjugaison. Il s’agit d’une formulation qu’on retrouve dans : q(w)è dis ? ‘que dis-tu ?’, qwè vous ? ‘que veux-tu’, èyu/èwou vas´ ? ‘où vas-tu ?’

- sot dwârmant, ‘loir’ avec la diphtongaison typique de la région 1b que l’on retrouve dans dwârmu, ‘dormir’.

- ti, ‘tu’ ; le tutoiement est dans certaines communes considéré comme grossier ; le ti est pour certains encore plus grossier que le tu emprunté au français. Ici l’auteur ne craint pas d’user du tutoiement et du ti car il met en scène deux travailleurs au discours relativement peu policé.

- Le è fermé nasal [ẽ] noté –én, est une voyelle typique du wallon occidental ; néanmoins, dans la partie septentrionale de la région 1b, la dénasalisation est fréquente et c’est bien né [ne] que l’on entend, notamment à Acoz.

- mougnî, ‘manger’. Le verbe s’utilise avant tout pour les animaux ; pour les humains on se sert de mindjî. Cet usage peut se justifier étant donné que nous avons à faire ici à un dialogue très « familier ». On ajoutera qu’en wallon central, cette distinction n’est guère de mise, c’est mougnî qu’est d’usage général.

- tote, ‘toute’. Il s’agit ici d’un trait du wallon central où le [ò] o ouvert tonique passe à [o] o alors qu’en wallon occidental, il devient [u] ou. Il semble que l’auteur ait hésité puisqu’il utilise tote ovreuwe, ‘toute ouverte’, stomac´, ‘estomac ; poitrine’ mais routér, ‘faire route ; marcher’. On ajoutera que c’est stomac´ qui figure dans la liste de 129 termes évoquée ci-dessus.

- ovreuwe, ‘ouverte’ ; la finale féminine –euwe des participes passés des verbes qui ont u au masculin (ouvru, –euwe) constitue un trait de la région 1b devenu un archaïsme remplacé qu’il est par ouvru, –ûwe.

- vî sto, litt. : ‘vieux poteau’ est un terme familier qu’on peut rendre par ‘vieux copain’. On retrouve des formulations synonymes telles vi scan’çon, ‘vieux caleçon’, vî scorion, ‘vieux lacet de cuir’…

- quôrts, litt. : ‘quarts’ ; c’est un terme qui est d’un usage très courant en wallon-central ; il est moins usité en wallon occidental où c’est liârds qui est plus fréquemment utilisé pour désigner l’argent en tant qu’espèce numéraires. Le terme désigne à l’origine un quart de sou, soit un liard dans le système monétaire si complexe de l’Ancien Régime.

- m’ vét, litt. : ‘mon vit’ ; il s’agit aussi d’une interpellation familière et devenue archaïque, similaire dans sa conception a mi coye, ‘ma couille’ typique du wallon oriental. Le terme devait probablement avoir perdu son sens précis sous la plume de l’auteur. Pour l’anecdote linguistique, on ajoutera que vît a subsisté à Fleurus et dans ses environs dans la locution vît d’ tchén, ‘vit de chien’ pour désigner la toupie-sabot qui ressemble, avec de l’imagination, à un appendice canin.

- vos l’avouz dit, ‘vous l’avez dit’ ; cette forme du verbe avoir à la deuxième personne du pluriel de l’indicatif présent est devenue archaïque alors qu’elle était autrefois très courante dans la région 1b. Elle est remplacée par avèz à l’heure actuelle.

- dji n’è pou pus, ‘je n’en peux plus’ ; dans la région 1b, c’est bien le pronom personnel è, ‘en’ qui est d’usage alors que dans la plus grande partie de l’aire du wallon occidental c’est dè / din qui est usité.

- (è)yîr, ‘hier’ est la forme ‘pleine’ qui peut s’élider en ’yîr et même îr ; nous avons opté pour ’yîr qui évite l’hiatus dans une séquence du type dispûs ’yîr.

- al at’léye, ‘à l’attelage’ ; quand il s’agit des humains yèsse a l’at’léye, c’est être soumis à un travail très dur, comme celui d’une bête de trait.

- on-z-a s’ marone, ‘on a sa culotte’ ; plutôt que faire la liaison on-a qui permet d’éviter l’hiatus, l’auteur utilise un [z] z non « étymologique » ; une pratique courante dans la région 1b.

- vîyès djins, ‘vieilles personnes’ ; dans cette locution, l’auteur restitue bien la sonorisation de l’adjectif qualificatif antéposé à un nom féminin pluriel : ène vîye djint – dès vîyès djins.

- a michî, ‘à entrer’ ; le verbe michî / muchî possède le sens premier de ‘cacher’ mais dans la région1b, il est fréquemment utilisé avec le sens de ‘entrer, rentrer’.

- è têre, ‘en terre’ ; la préposition é ‘en’ ne subsiste plus guère que dans quelques expressions telles, è l’ér´, ‘en l’air’ ; elle est de plus en plus remplacée par an probablement sous l’influence du français.

- crôs stofé, litt. : ‘gras étouffé’ ; fromage gras traditionnel au lait battu ; boulète est un synonyme. On notera le recours à crôs, ‘gras’ qui est de mise dans la région 1b.

- vôrèt, ‘vaudrait’ ; il s’agit d’une forme qui n’est pas locale et on devrait s’attendre à vôreut.

- môtchyi, ‘amoché’( ?) cette transcription n’est pas sûre; signalons que motchi est une forme que l’on rencontre à Fleurus et non dans la région 1b.

- potéye, ‘potée’ ; en principe, le contenu d’un pot mais dans un sens dérivé répandu dans tout le wallon occidental, le terme désigne un grand verre de genièvre qui faisait, chez les cabaretiers honnêtes, environ 4,5 centilitres.

- pèkèt, ’alcool aromatisé de baies de genévrier’; le terme pèkèt désigne le genévrier ainsi que ses baies; par métonymie, il nomme aussi la boisson alcoolisée aromatisée par ces baies.

- bôyârd, c’est quelqu’un qui bée aux corneilles et, par glissement de sens, un niais, un nigaud. Le suffixe –ârd, peut-être d’influence française, concurrence le suffixe –ôd ; on note aussi bien bôyârd que bôyôd comme blèfârd / blèfôd ’baveur’, chitârd, chitôd, ‘foireux ; peureux ; tricheur’; le féminin ne connaît, lui que la forme bôyôde, blèfôde, chitôde.

Ce fragment en langue wallonne prouve donc qu’Octave PIRMEZ a bien écrit en wallon, un wallon qu’il semblait bien connaître5. S’était-il intéressé à notre « langue patrimoniale » pour rédiger d’autres textes – disparus à tout jamais? –, textes qu’il aurait intégrés dans cette hypothétique Excusion au pays des peaux-noires?

Le « solitaire d’Acoz », celui qu’on présente souvent comme un aristocrate égocentrique, un dandy « fin du siècle » aurait utilisé la langue du peuple comme on la parlait à son époque? Il faut donc transcender cette image, quasiment caricaturale, qui résume mal le personnage car Octave PIRMEZ fut sensible aux misères des classes laborieuses, il était aussi un pacifiste, un homme qui aimait la nature et qui la respectait… Tout ceci ne répond pourtant pas à la question… mais pourquoi ne pas y répondre par le biais d’une de ses « pensées » extraite de Feuillées : « J’ai hérité de raisonner : l’âme s’altère aux effets de la pensée. »

Jean-Luc FAUCONNIER.

- Cet article paru dans la revue de l’École normale de Nivelles, en 1949, puis remanié et étoffé sous le titre « Les Pirmez et le wallon » dans le 13ième annuaire de Le Vieux Châtelet en 1973. Sous une version profondément revue et sous le même titre, il figure dans èl bourdon, numéros 465, 466 et 467 (mai, avril et juin 1994). Dans les deux premiers numéros, l’auteur analyse une liste de 129 mots wallons avec leur traduction française, liste dressée par Octave PIRMEZ et dans le troisième, une courte liste de 11 mots qui fut retrouvée dans un registre où Léonard PIRMEZ (1793 – 1866) transcrivait sa correspondance commerciale ; il avait intitulé cette liste : « Mots wallons dont l’origine est évidemment latine et qui n’ont pas leurs analogues en français ». Moins connu qu’Octave PIRMEZ, ce Léonard, était le grand-oncle de l’écrivain.

- Paul CHAMPAGNE (1894 – 1974) a consacré bon nombre de ses travaux à Octave PIRMEZ et il avait eu l’occasion de pouvoir accéder aux documents relatifs à l’auteur qui était conservés au château d’Acoz. Celui-ci avait été acheté par les PIRMEZ, en 1860, à Gérard d’UDEKEM (1785 – 1866) et, il fut revendu par ceux-ci en 2001.

- Adelin GRGINARD, Phonétique et morphologie des Dialectes de L’Ouest-wallon, éditées par Jules FELLER, Liège, Société liégeoise de Littérature Wallonne, 1908.

Les principales municipalités de la région 1b sont, grosso modo, du nord au sud et de l’ouest à l’est : Châtelet [Ch61] – Bouffioulx [Ch66] – entité de Châtelet –, Presles [Ch67] – entité d’Aiseau-Presles –, Acoz [Ch69], Gougnies [Ch71], Villers-Poterie [Ch70], Joncret [Ch68], Gerpinnes [Ch72] – entité de Gerpinnes –, Hanzinne [Ph3], Hanzinelle [Ph9], Morialmé [Ph15], Saint-Aubin [Ph23], Florennes [Ph24], Flavion [Ph26], Corenne [Ph25] – entité de Florennes –, Biesme [Na130], Biesmerée [Ph17], Oret [Ph10], Stave [Ph16] – entité de Mettet –.

On ajoutera que ces différentes municipalités s’étendent sur deux provinces – Hainaut, Namur –, trois arrondissements – Charleroi, Namur, Philippeville – et, sous l’Ancien Régime, qu’elles relevaient de la Principauté épiscopale de Liège ou du Comté de Namur. Une complexité administrative qui n’a pas empêché une certaine cohérence linguistique.

- Le ruisseau d’Hanzinne – village où il prend sa source – est aussi appelé Ruisseau d’Acoz et dans la région de Châtelet, la Biesme ; c’est d’ailleurs dans cette ville qu’il se déverse dans la Sambre. La Biesme, quant à elle, prend sa source à Oret et se jette dans la Sambre à Aiseau. Une troisième Biesme coule à travers Fosse-la-Ville pour trouver son confluent dans la Sambre à Auvelais. Preuve que l’étymon de Biesme était un nom commun d’origine celtique qui désignait des cours d’eaux fréquentés par les castors.

- On sait que Marguerite CLEENEWERCK de CRAYENCOURT (1903 – 1987) alias Marguerite YOURCENAR appréciait beaucoup Octave PIRMEZ, par ailleurs son cousin de la 2e à la 4e génération ; elle a consacré quelques dizaines de pages à la visite qu’Octave PIRMEZ rendit en 1875 à Louis TROYE (1804 – 1875), son oncle et gouverneur du Hainaut de 1849 à 1870, en son château de Marbaix-la-Tour et cela dans Souvenirs pieux, Paris, GALLIMARD, 1974.

Pour l’occasion, Octave PIRMEZ partit d’Acoz pour se rendre à Marbaix-la-Tour, au château de la Pasture, résidence de son parent. Marguerite YOURCENAR lui fait suivre un itinéraire qui ne fut certainement pas celui d’Octave PIRMEZ, licence littéraire et licence littéraire aussi quand elle rapporte que le cavalier a demandé son chemin à une charmante paysanne qui lui répondit dans un « ancien français »; c’était certes du wallon et Octave PIRMEZ le comprenait fort bien, ce qui ne semble pas être le cas de sa petite nièce.

Nos remerciements à Jean-Luc FAUCONNIER pour la parution de cet article dans le mensuel « EL BOURDON ».

© Alain GUILLAUME – Février 2021.