Monsieur Guillaume,

Il me vient à l’esprit que quelques lignes que j’ai tracées récemment au sujet d’Acoz et d’Octave Pirmez, pourraient vous intéresser, vous qui vous attachez depuis si longtemps à perpétuer la mémoire de ce lieu et de ses habitants.

Cédé ces jours-ci au besoin de renouer des liens assez anciens, et sorti de ma bibliothèque les livres d’Octave Pirmez (1832-1883), un de mes premiers compagnons de route sur les chemins de la littérature… C’est sans doute avec ce grand solitaire et ce voyageur, en le suivant presque pas à pas en Italie et en Allemagne, que j’ai compris que la critique serait plutôt pour moi un accompagnement presque fraternel, une « adhésion presque amoureuse », qu’un méta-discours…

Que dire de nos retrouvailles, un peu plus de quarante ans après notre rencontre ? Si j’avais à lui consacrer un nouvel essai, il serait sans doute assez différent du texte que j’ai commis il y a bien longtemps. Je crois que je le serrerais aujourd’hui d’un peu plus près, que j’enfoncerais plus profondément mes pas dans les siens, pour lui demander non plus exactement sa façon d’appréhender l’espace qu’il parcourt, le temps qui court, ou encore son rapport à lui-même ou à l’écriture, mais, plus précisément ou étroitement, son difficile rapport au bonheur, son impuissance à le saisir quand il vient à passer, même et peut-être surtout quand ce bonheur semble lui échoir, être à portée immédiate de son désir, de son regard ou de sa main… En ouvrant au hasard ses « Lettres à José », je tombe sur cette phrase que je veux détacher de l’ensemble : « Je ne puis suivre un instant du regard les créatures ; quelques secondes suffisent pour qu’elles s’évanouissent à mes yeux ; elles disparaissent au détour de la rue prochaine. »

Je songe à la « frustration trottoirienne » de Pascal de Duve, aux « passagères révélations de la beauté » sur les chemins de Charles Van Lerberghe, à Amiel et à beaucoup d’autres qui ont continûment vu leur échapper, pour des raisons qui leur sont propres mais qui les rapprochent les uns des autres, le bonheur entrevu, espéré ou attendu.

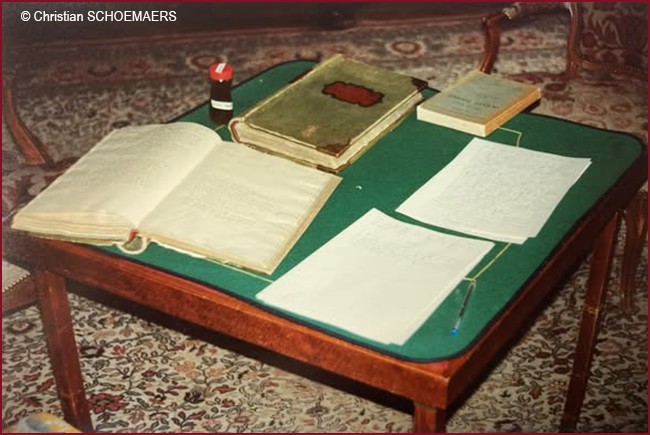

Un bonheur qui souvent m’échappe aussi, mais qui cependant m’attendait à Acoz, contre toute attente, comme une grâce, pendant l’été 1992, quand l’arrière-petit-neveu d’Octave m’a ouvert les portes du château familial, pour me conduire jusqu’à la chambre de son aïeul, avant d’exhumer d’un coffre les manuscrits et des inédits de l’écrivain… Ai-je assez bien dit à Edouard Pirmez, aujourd’hui depuis longtemps disparu, mon émotion et ma gratitude ?

Christian SCHOENAERS

**********

© Alain GUILLAUME – 9 novembre 2025.